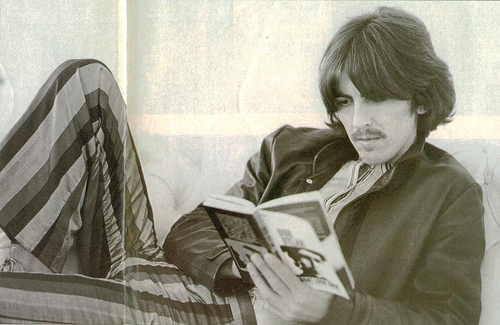

In occasione del ventesimo anniversario della morte del grande musicista, compositore e cantautore George Harrison, proponiamo su Scenari un’intervista di Sara Montini ad Alberto Rezzi, autore e redattore di cui Mimesis ha pubblicato lo scorso ottobre l’ultimo libro dal titolo La via mistica di George Harrison, un’indagine tra musica, letteratura e filosofia.

Sara Montini: Direi di cominciare dalla versatilità che George Harrison ha saputo esprimere sia come beatle, sia come solista. Qual è stato il suo ruolo nella band e, rispetto agli altri componenti, che tipo di percorso artistico ha sviluppato dopo lo scioglimento?

Alberto Rezzi: Come spesso accade, le etichette rischiano di essere descrizioni superficiali se non fuorvianti della realtà, tanto più quando questa è in continua evoluzione come è accaduto all’interno della band più famosa di tutti i tempi. Harrison è stato etichettato come “the quiet Beatle” ed era “il più giovane” dei quattro, ma era anzitutto un ragazzo che sognava di suonare rock’n’ roll e si è ritrovato a far parte di un fenomeno planetario, conoscendo poco più che ventenne un successo senza precedenti. Col tempo, il suo ruolo nel gruppo è cresciuto dal punto di vista del contributo sonoro e compositivo, con una graduale ma costante maturazione a cominciare da metà anni Sessanta, ovvero da quando, intorno ai ventidue anni, ha avuto inizio la sua ricerca spirituale e la scoperta della filosofia e della musica indiane. Da quel momento, per lui si è aperto un orizzonte ben più vasto dell’“esperienza Beatles”: lo studio del sitar con il grande Ravi Shankar, la maturata consapevolezza di poter essere un buon songwriter, il tentativo di immettere elementi della cultura indiana nelle canzoni, sono sono alcuni aspetti che caratterizzano gli anni che precedono lo scioglimento dei quattro. Come è noto, George faticava a veder pubblicati i suoi brani negli album dei Fab Four, pur avendo dato vita a composizioni uniche come Something, Here Comes the Sun, Within You Without You o While My Guitar Gently Weeps. Questo spiega perché proprio nel 1970, qualche mese dopo la fine dei Beatles, pubblicò addirittura un triplo album, All Things Must Pass, con tutto il materiale composto e non uscito negli anni precedenti. Una miniera di intuizioni racchiuse in un capolavoro destinato a diventare una pietra miliare e a cui nel libro faccio ampio riferimento, perché a cinquant’anni di distanza conserva intatto il suo magnetismo melodico e spirituale. Un vertice probabilmente impossibile da eguagliare, anche se la carriera solista di Harrison è stata ricca di altri album e brani meravigliosi, nonché di collaborazioni e produzioni di grande importanza: basti citare Bob Dylan o album come Dark Horse, Cloud Nine o Chants of India… Il suo percorso, in sostanza, è stato quello di un ragazzo che ha cambiato visione del mondo una volta scoperta l’India e che ha cercato di vivere un’esistenza spiritualmente connotata dovendo fare i conti, come noi tutti del resto, con le catene e le lusinghe del mondo materiale. Un’evoluzione durata una vita, che trova riflesso in maniera potentissima nelle sue canzoni.

SM: Dopo i libri sulla filosofia di altri chitarristi come Pat Martino, Jimi Hendrix ed Eric Clapton, perché proprio Harrison? Come si inserisce in questo tuo percorso di lettura e analisi? Quali credi che siano le caratteristiche che li accomunano nel loro percorso artistico?

AR: È vero, in effetti sono tutti chitarristi e la chitarra è lo strumento musicale di riferimento per me, per la musica che ascolto da sempre e per le implicazioni creative che ha. Ma tutti questi artisti sono o sono stati molto più che strumentisti: la caratteristica fondamentale che ha attratto il mio interesse è l’assoluta impossibilità di separare la loro arte dalla loro vita, l’intreccio tra elementi musicali, filosofici ed esistenziali. In tutti e quattro, pur nelle loro evidenti differenze, questo emerge fortemente. In Clapton – che peraltro di Hendrix ed Harrison è stato grande amico – il blues come “sapere dell’anima” inteso alla Zambrano, un luogo di salvezza e rifugio interiore scoperto da ragazzino e riflesso di una vocazione a cui restare faticosamente fedele o a cui aggrapparsi nei momenti più difficili. Per Pat Martino, che ci ha lasciato proprio all’inizio di questo mese e a cui va un mio particolare pensiero e ringraziamento, la chitarra (studiata nel suo funzionamento interno in riferimento agli esagrammi dell’I Ching) e l’improvvisazione jazz come strumento di ricostruzione personale dopo una perdita quasi totale della memoria di sé e dunque della propria identità. In Hendrix, una visione dell’arte e delle potenzialità espressive della sua sei corde spinta a limiti per allora inauditi e ancor oggi di forte fascino, unita ad una capacità assolutamente fuori dal comune di “costruire mondi” – alla Nelson Goodman – fondendo elementi sonori, fantascientifici, poetici e performativi. In Harrison, l’anelito mistico di un giovane chitarrista che, dopo aver raggiunto The Top con i suoi compagni di band, intuisce il velo d’illusione che avvolge quell’esperienza al tempo stesso esaltante e soffocante e intraprende un viaggio alla ricerca della sua vera identità. Nel libro instauro una sorta di dialogo personale con lui proprio perché il suo viaggio di ricerca può essere – o quantomeno lo è stato per me – fonte di scoperte inattese e occasione per avvicinarsi a una sapienza millenaria come quella indiana attraverso il filtro dei suoi brani.

SM: Potresti raccontare il viaggio intrapreso da George Harrison e dai Beatles in Oriente, come è nato il desiderio di andare a conoscere quella cultura, ed anche che ruolo ha avuto l’incontro importantissimo dei Fab Four con Ravi Shankar?

AR: Nel libro ho scelto di occuparmi esclusivamente di Harrison e, incrociando i suoi anni nei Beatles, di lasciar parlare lui attraverso le sue dichiarazioni su quel periodo. Quello che mi interessava era infatti scoprire perché George fosse rimasto così ammaliato dall’India proprio nel bel mezzo dell’esperienza beatlesiana e come avesse cercato di coinvolgere i suoi compagni e amici in questa scoperta. Come dimostra l’esperienza a Rishikesh, ad esempio, non fu propriamente una direzione comune per i quattro: di certo, per Harrison fu uno dei “pellegrinaggi in Oriente” che segnarono l’inizio di un cammino di ricerca e trasformazione interiore che non avrebbe più abbandonato. Da questo punto di vista, quello con Ravi Shankar è stato per lui un incontro decisivo perché il grande sitarista funse da ponte e da guida nella scoperta della musica e della filosofia indiane. I due si conobbero a metà anni Sessanta e da allora nacque un legame profondissimo che li vide viaggiare e fare tour insieme, collaborare a produzioni artistiche e musicali, ma soprattutto trarre ispirazione e conforto l’uno dall’altro in un rapporto che va oltre quello tra discepolo e maestro o tra padre e figlio. È una storia di amicizia cruciale nell’evoluzione umana di entrambi, a cui dedico un intero capitolo.

SM: Perché hai trovato che proprio Herman Hesse e Schopenhauer forniscano la giusta chiave interpretativa per analizzare nel profondo il cambiamento musicale ed esistenziale che George Harrison per primo, e tutta la band poi, hanno affrontato?

AR: Sono partito dall’idea implicita nel breve racconto Pellegrinaggio in Oriente di Hesse, ovvero quella di un viaggio verso una destinazione ignota, dai confini sfuggenti, quasi onirica, eppure tanto attraente da non poter eludere di avventurarsi alla sua scoperta. L’Oriente diventa così simbolo della nostra interiorità, una terra a noi stessi così poco nota e per la quale non esistono mappe prestabilite. Non a caso, per esplorarla è utile seguire le indicazioni di una guida più esperta, proprio come ha fatto Harrison con Ravi, il quale a sua volta aveva passato anni di apprendistato studiando il sitar con il suo guru e maestro Allauddin Khan. Gli antichi saggi indiani già millenni fa avevano cercato di indicare all’uomo possibili vie di liberazione e le loro intuizioni poetico-metafisiche confluite nelle Upanisad, uno dei vertici assoluti del loro sapere, conquistarono lo stesso Schopenhauer. Il filosofo tedesco non fece mai mistero dell’influenza del pensiero indiano sul suo pensiero: attraverso alcune sue tesi anche radicali ho potuto sondare più in profondità alcuni versi harrisoniani, dai riferimenti a Maya al tema della nascita, della morte e della trasmigrazione dell’anima. Per fare un esempio, nella bellissima e solo apparentemente leggera Give Me Love, in un verso George canta “keep me free from birth”, mantienimi libero dalla nascita, dal rinascere, cioè dal dover fare ritorno in questo mondo. Pochissime parole, ma che nascondono un universo di intuizioni filosofiche e metafisiche.

SM: Ogni capitolo del libro affronta nello specifico uno dei temi cardini dello spiritualismo orientale, dalla ricerca dell’Io alla reincarnazione, ed è associato ad una specifica canzone scritta da Harrison. Alcune di queste fanno riferimento al periodo beatlesiano, altre al repertorio solita. Qual è stato il criterio di selezione dei brani? E come questi temi si inseriscono nell’evoluzione artistica del chitarrista?

AR: Avevo a disposizione veramente molto materiale di ricerca e soprattutto sentivo che “l’incontro” con Harrison stava lentamente trasformando la mia stessa visione delle cose, in un momento in cui anch’io ero profondamente in ricerca. Per questo mi è venuto spontaneo e congeniale strutturare il libro come un itinerario progressivo in otto passi, alla stregua delle autentiche vie mistiche, da percorrere in prima persona: ad ogni tappa mi sono soffermato infatti su un particolare nucleo della spiritualità indiana confluito in una canzone di George. Così, ad esempio, The Inner Light è l’innesco, la spinta a uscire dall’oscurità, che in ognuno di noi può prendere forme diverse ma che sempre attiene alla confusione e alla sofferenza psichica e mentale. Beware of Darkness è l’invito a percepire il velo di Maya o il muro d’illusione dietro cui viviamo e a intraprendere la via del risveglio, che passa in prima istanza dalla liberazione dalle catene limitanti dell’ego (I Me Mine) e dal difficile distacco dalle contraddizioni del mondo (Living in the Material World). Tutto questo è affrontato non in modo astratto ma attraverso le vivide esperienze maturate da Harrison, uno che a ventisei anni scrisse Art of Dying e che, quasi platonicamente, aveva compreso che se esiste un’arte del vivere nondimeno esiste un’arte del morire, un esercizio di preparazione continuo inteso anche come apertura a ciò che da questa parte del velo di Maya non vediamo. Un’apertura al trascendente che l’ex Beatle ha coltivato – verbo quanto mai calzante per un appassionato ed esperto giardiniere come lui – attraverso le sue ricerche e che ha spesso tradotto nelle sue canzoni (come Fish on the Sand) e produzioni, non solo musicali ma anche cinematografiche. Ne è un chiaro esempio la collaborazione con i Monty Python, a riflesso della vena sarcastica e umoristica con cui sapeva interpretare le cose del mondo. Insomma, un artista di immenso fascino, capace di incastonare versi che alludono a intuizioni profondissime all’interno di melodie immediatamente accessibili e brani sapientemente costruiti. Un uomo che ha usato il proprio talento e la propria creatività per indagare se stesso e cercare di intuire ciò a cui era chiamato, senza mai nascondere le difficoltà del viaggio e le inevitabili contraddizioni che attendono chi lo intraprende.