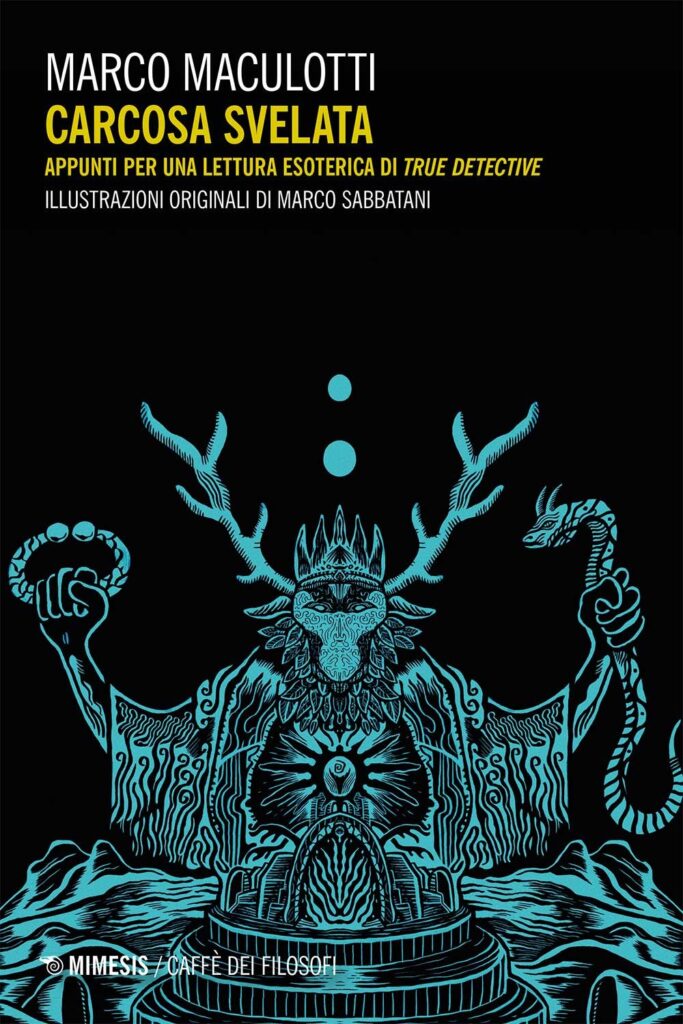

In questi anni, molti si sono interrogati sulla portata filosofica della prima stagione di True Detective, la serie cult partorita dalla mente dello sceneggiatore Nic Pizzolatto. Ma cosa c’entrano i detective Rust Cohle e Marty Hart con il pessimismo cosmico di Ligotti e con l’angoscia esistenziale dell’uomo moderno teorizzata da Mircea Eliade? Su Scenari pubblichiamo un estratto del libro Carcosa svelata di Marco Maculotti (Mimesis Edizioni, 2021).

Tutte e otto le puntate che compongono la prima stagione di True Detective appaiono permeate da un’atmosfera di sinistra ineluttabilità. Il principale testimone di questa sorta di maledizione illusoria è naturalmente il protagonista Rust Cohle, che più di una volta ha l’occasione di tradurre in concetti le sue elucubrazioni pessimiste sul tema, rendendone partecipe suo malgrado il collega Marty Hart. Nella terza puntata Rust mette questa “maledizione cronica” in relazione a quella che egli definisce la “trappola della vita”:

Tutti incappiamo in quello che io chiamo la “trappola della vita”. Questa profonda certezza che le cose saranno diverse, che ti trasferirai in un’altra città… e conoscerai persone che ti saranno amiche per il resto della tua vita, che ti innamorerai e sarai realizzato. Vaffanculo alla realizzazione e alla risoluzione. […] La realizzazione non si raggiunge, non fino all’ultimo istante. E la risoluzione. No… No. No. Niente finisce davvero.

Fin dai suoi primi monologhi, si comprende subito come Cohle sia quasi sopraffatto da questa sensazione che avverte come una vera e propria maledizione, un anatema che pende come una spada di Damocle sull’umanità tutta, anche se sono pochi a rendersene conto davvero: e il caso del collega Marty è emblematico in questo senso. La realizzazione e la risoluzione agli occhi di Rust non sarebbero altro che chimere illusorie, e pure dannose. La struttura del tempo, simile a un gigantesco organismo-meccanismo fagocitante, non permette affatto che la coscienza giunga a una realizzazione, tantomeno a una risoluzione, dal momento che tutto è ciclico e le situazioni – soprattutto quelle drammatiche – torneranno a ripetersi per sempre, ciclo dopo ciclo. Così, al ritrovamento del cadavere di Dora Lange nell’episodio pilota, Rust commenta con testuali parole:

Vedrai, succederà di nuovo. O è già successo in passato. O tutte e due.

Questa amara consapevolezza riguardo l’esistenza di un meccanismo implacabile che si fonda sull’eterno ritorno dell’uguale di nietzschiana memoria riemerge più volte nella serie, sia da parte di Cohle che di altri personaggi. Nella quinta puntata, in seguito alla localizzazione e all’eliminazione dei fratelli Ledoux, Rust afferma:

Non voglio sapere più nulla. A questo mondo nulla può essere risolto. Qualcuno una volta mi disse che la vita è un cerchio piatto. Tutto ciò che abbiamo fatto o faremo, saremo costretti a ripeterlo ancora, ed ancora, ed ancora. E quel ragazzino e quella ragazzina saranno ancora in quella stanza, ancora e ancora e ancora. Per sempre.

Precedentemente, nella medesima puntata, egli aveva già introdotto le sue convinzioni all’allibito collega, paragonando ligottianamente l’esistenza sul piano sublunare a un “incubo” incantatore che procede su binari prestabiliti (si veda la metafora dei kart) secondo un copione già scritto dall’inizio alla fine, nonché a una trappola da cui è impossibile evadere:

Nessuno è in grado di ricordare la propria vita, nessuno può cambiare la propria vita e questo è il terribile segreto della vita stessa. Siamo in trappola come in un incubo dal quale continuiamo a svegliarci. […] La nostra vita si ripropone ciclicamente come dei kart su una pista…

Nel “pessimismo cosmico” di Ligotti e conseguentemente di Cohle l’individuo che vive nel nostro mondo è gurdjieffianamente un “dormiente” smemorato e per questo dannato a ripetere i propri errori all’infinito, un “sonnambulo” incapace di ricordare il refrain su cui fin dal principio la sua esistenza è stata suonata, e quindi incapace pure di cambiarla, scardinando i suoi meccanismi fagocitatori (dottrina, questa, non troppo dissimile da quella platonica dell’anamnesi e della fonte di Mnemosyne come sorgente ultraterrena di reminescenza/conoscenza/salvezza).

Infine, nella settima puntata ribadisce: “La mia vita è stata un circolo di violenza e degradazione, fin da quando ero piccolo. È ora di chiuderlo”.

Questi lampi di disillusione e al tempo stesso di illuminazione hanno condotto Cohle a sviluppare una personale teoria filosofica sulla natura del tempo e sul significato ultimo dell’esistenza umana in relazione ad esso. Da parte sua il collega Marty, di gran lunga meno disposto a filosofeggiare, si limita perlopiù a esternare sconsolato la propria frustrazione e impotenza nei confronti degli accadimenti della sua vita, riconoscendo sconsolato che Padre Tempo fa di noi ciò che vuole (episodio 7).

[…]

Le considerazioni di Cohle, parzialmente ispirate al saggio di Thomas Ligotti La cospirazione contro la razza umana – che avremo modo di analizzare nel prossimo capitolo – sono perfettamente in linea con le dottrine tradizionali che, diversamente dalla concezione moderna del “tempo lineare”, scomponevano l’elemento cronico nelle sue due manifestazioni: in primo luogo, quello che potremmo definire “tempo ciclico”, marchiato dalla maledizione dell’eterno ritorno dell’uguale attraverso le ere cosmiche, e che si manifesta come dio divoratore e fagocitatore, con piena signoria sulla vita come sulla morte (Χρόνος), In secondo luogo, un “tempo acronico”, preter-naturale, coincidente con una dimensione eterna al di sopra del mondo sublunare del divenire (Αἰών), in cui il continuum spaziotemporale non sussiste e niente nasce e muore mai, sebbene esista perennemente nella sua forma ontologicamente più pura.

Sebbene il primo sia pensato da Rust come una sfera, visto dalla dimensione atemporale dell’Aion eterno esso non potrebbe che apparire “appiattito”, e dunque in guisa di cerchio: donde l’immagine misterica del serpente che si morde la coda e che avvolge il mondo della manifestazione spaziotemporale nelle sue spire, l’Ouroboros, connesso sia ad Okeanos che a Kronos e analogo ad altri “draghi cosmici” di svariate dottrine tradizionali, che non casualmente vengono sempre ritenuti responsabili del contenimento del cosmo all’interno dei proprî argini e specularmente colpevoli del suo debordare che causa la fine del ciclo cosmico e, quindi, il processo di riassorbimento della manifestazione temporale e materiale nella fonte primordiale dell’Eternità.

Alla luce di queste considerazioni si comprende perché alla “trappola della vita” e all’“incubo cronico” che caratterizzano l’esperienza del tempo cronico, Rust contrapponga, similmente alle antiche dottrine tradizionali, la dimensione dell’Eternità (che connette, similmente a Ligotti, come vedremo, alla quarta dimensione), vaticinando su come verrebbe percepito l’inganno del continuum spaziotemporale dalla posizione assiale, immutabile e atemporale, se solo potessimo raggiungerla – cosa che Cohle effettivamente riesce a fare, durante il coma occorsogli in seguito al corpo a corpo con Childress.

L’ossessione di Rust e, in misura minore, degli altri personaggi di True Detective per l’implacabilità dello scorrere del tempo, il riproporsi nelle rispettive esistenze di determinate situazioni e l’impossibilità di sottrarsi al proprio destino sono invero le stesse ansie dell’uomo antico che, imprigionato nel flusso di Kronos, sognava, ascoltando le narrazioni mitiche, il ritorno della propria anima imperitura a una dimensione paradisiaca e preter-temporale, sottratta al flusso del divenire, in cui non esistano cause e effetti ma solo un’eternità atemporale: il regno di Aion, da cui ogni coscienza giungeva e alfine sarebbe dovuta ritornare, quando la configurazione astrale del cosmo fosse tornata nella posizione originale dell’età aurea.

Potremmo dire con Eliade che l’angoscia esistenziale che permea il serial televisivo di Nic Pizzolatto sia strettamente connessa alla coscienza della storicità: nel mondo moderno, caratterizzato dal fenomeno della cosiddetta “morte di Dio” e quindi dalla perdita di una concezione sacrale del mondo e dell’esistenza umana, l’assolutizzazione della storicità conduce l’uomo, ormai privato irrimediabilmente di ogni appiglio superiore, a identificarsi completamente con il divenire, e in ultimo luogo con il non-senso abissale di questa esperienza.

Sono questi temi peraltro già ricorrenti, come nota lo storico delle religioni romeno, nella tradizione indù e precisamente nell’equazione “Storia/Divenire = Māyā/Illusione = Angoscia/Terrore”. A questo proposito, egli rilevò:

Affermando che l’uomo è “incatenato” dall’illusione, le filosofie indù vogliono significare che ogni esistenza è in sé essenzialmente una rottura, perché è una separazione dall’assoluto. Quando lo Yoga o il buddismo dicono che tutto è sofferenza, tutto è passeggero, anticipano il senso del “Sein und Zeit” di Heidegger, affermano cioè che la temporalità di ogni esistenza umana genera fatalmente l’angoscia e il dolore. […] L’angoscia sorge dalla scoperta tragica che l’uomo è un essere votato alla morte, nato dal nulla e in cammino verso il nulla.

E ancora:

Siamo angosciati perché abbiamo appena scoperto che siamo, non mortali nel senso astratto del sillogismo, ma morenti, sul punto di morire, in quanto implacabilmente divorati dal tempo.

La medesima questione sull’essere “divorati” dal tempo venne affrontata anche da un connazionale e amico di gioventù di Eliade, il filosofo esule Emil Cioran. Nel suo libro La caduta nel tempo, riprendendo la concezione gnostica di un dio demiurgico creatore del tempo e della materia, tirannico e parassitario nei confronti di tutti gli esseri che nascono e muoiono all’interno del “piano sublunare”, egli si chiese:

L’essere, infeudato alle ore, è ancora un essere umano? E ha il diritto di chiamarsi libero, quando sappiamo che si è scrollato di dosso tutte le schiavitù tranne quella essenziale? In balia del tempo che egli nutre, che egli ingrassa con la propria sostanza, si estenua e si rende anemico per assicurare la prosperità a un parassita o a un tiranno.

Più avanti, Cioran opera un distinguo tra la “caduta” originaria (“caduta nel tempo”) e quella che è propria a noi contemporanei (“caduta dal tempo”), quest’ultima presupponendo un ulteriore balzo verso l’abisso a causa del distacco ormai irreparabile tra l’Uomo, ormai privato di una visione trascendentale dell’esistenza, e i ritmi cosmici e naturali. Se la “caduta nel tempo” ha causato l’inizio della Storia, e quindi l’ingresso in essa da parte dell’umanità, la “caduta dal tempo” al contrario si contraddistingue per l’uscita dell’umanità dal tempo e dalla storia. In queste osservazioni gli echi eliadiani sono più che palesi, e d’altronde non è un mistero che Cioran ammirasse grandemente l’opera dello storico delle religioni suo connazionale:

Dopo aver sciupato l’eternità vera, l’uomo è caduto nel tempo, dove è riuscito, se non a prosperare, per lo meno a vivere: la cosa certa è che vi si è adattato. Il processo di questa caduta e di questo adattamento si chiama Storia. Ma ecco che lo minaccia un’altra caduta, di cui è ancora difficile valutare l’entità. Questa volta non tratterà più per lui di cadere dall’eternità, ma dal tempo: e cadere dal tempo significa cadere dalla storia; significa, una volta sospeso il divenire, arenarsi nell’inerzia e nel languore, nell’assoluto della stagnazione, dove il verbo stesso si arena […]. Imminente o no, questa caduta è […] inevitabile. Quando toccherà in sorte all’uomo, egli cesserà di essere un animale storico. Allora, avendo perduto finanche il ricordo della vera eternità, della sua prima felicità, egli volgerà lo sguardo altrove, verso l’universo temporale, verso quel secondo paradiso da cui sarà stato bandito.

Chi cade dal tempo, secondo Cioran, perde il suo stesso destino, l’unico appoggio con il reale che ancora poteva vantare dopo essere precedentemente caduto dall’eternità:

L’insensibilità al proprio destino appartiene a colui che è decaduto dal tempo […]. Il tempo, bisogna pur convenirne, costituisce il nostro elemento vitale; quando ne siamo spossessati, ci troviamo senza appoggio, in piena irrealtà o in pieno inferno. O in entrambi contemporaneamente: nella noia, nostalgia inappagata del tempo, impossibilità di riafferrarlo e di inserirvisi, frustrazione di vederlo scorrere lassù, al di sopra delle nostre miserie. Aver perduto insieme l’eternità e il tempo!

Non è tanto il fatto di vivere nel mondo del divenire, secondo i due pensatori romeni, quanto piuttosto quello di esserne divorati, a causa della mancanza di un appiglio superiore a cui potersi aggrappare, a rappresentare il nucleo di questa angoscia moderna, perfettamente messa in scena da Pizzolatto per il tramite del personaggio principale del suo serial. Ciò deve essere letto insieme a quanto affermò Eliade:

Il Tempo ciclico diventa terrificante quando cessa di essere un mezzo per arrivare alla reintegrazione di una situazione primordiale, e per ritrovare la presenza misteriosa degli dèi: è come un circolo chiuso su se stesso, che si ripete all’infinito.

Ed è proprio tale “reintegrazione di una situazione primordiale”, questo trascendimento definitivo della condizione di esistente nel mondo del divenire, suddetta evasione dal cerchio piatto che rappresenta il tempo e l’esistenza umana che sperimenta Rust Cohle nell’episodio conclusivo della serie quando, in condizione comatosa, ascende al regno atemporale e sottratto al flusso del divenire di Aion, dove avviene l’incontro con la figlioletta prematuramente deceduta. Ma di questo avremo modo di parlare prossimamente.