Sulla copertina del numero di “Internazionale” in edicola dal 5 all’11 novembre 2021 (n. 1434) con il titolo Il potere del caffè campeggia su un energetico sfondo rosso una simpatica moka con un secondo manico, rovesciato nell’atto di mostrare il bicipite1.

“La dipendenza invisibile”2 è un’inchiesta di Michael Pollan3 dedicata alla dipendenza da caffeina, la sostanza psicoattiva più consumata al mondo (dal 90% della popolazione mondiale), presente sia nel caffè che nel tè (la cosiddetta teina4) e nelle bibite gassate destinate anche ai bambini.

Oltre a esplorare, sperimentandoli su di sé, gli effetti psico-fisici dell’assuefazione alla caffeina, Pollan racconta la storia della diffusione della sostanza nel mondo occidentale tra il Seicento e l’Ottocento, per concludere che: ” difficile immaginare una rivoluzione industriale senza caffeina”, la “droga perfetta” per l’ascesa del sistema capitalistico-industriale. Il discorso di Pollan si incentra sugli effetti neurologici e cognitivi dell’uso/abuso di caffeina, mettendo in guardia in particolare da un circolo vizioso: disturbando il sonno profondo (soprattutto se assunta nelle ore pomeridiane), la sostanza si rende ancora più necessaria durante il giorno successivo per compensare il calo energetico dovuto alla scasa qualità del riposo notturno… da qui la dipendenza.

L’excursus storico sulla diffusione della caffeina dalle regioni africane, arabe e asiatiche all’Europa si ferma all’epoca dell’industrialismo in ascesa, ma la lettura dell’articolo, unita a una suggestione casuale (di cui dirò dopo), mi suggerisce una riflessione sul senso del successo della caffeina nel sistema occidentale capitalistico dal XX secolo ad oggi.

Intanto è interessante sottolineare come in Medio ed Estremo Oriente la caffeina originariamente fosse consumata in relazione a pratiche e rituali delle tradizioni spirituali e religiose: il caffè nella penisola arabica del Quattrocento dava supporto alla meditazione dei sufi yemeniti nelle loro veglie spirituali e solo in seguito si diffusero le sale da caffè nei centri urbani; il tè (camellia sinensis) è stato per secoli preziosa bevanda curativa e rituale in Cina e, in seguito, presso altre civiltà dell’Asia orientale.

Invece nel mondo occidentale la diffusione della sostanza è associata a fin da subito alle istanze dello sviluppo borghese-capitalistico: il caffè dalla penisola arabica conquista nel XVII secolo le città europee, dove le caffetterie fioriscono come vivaci luoghi di scambio e di incontro in cui si forma la ‘sfera pubblica’, l’opinione pubblica borghese5 e nel Settecento diventa la bevanda sovrana del movimento illuminista e razionalista6; il tè, già commercializzato fin da fine Seicento come genere di lusso proveniente dalla Cina, con l’Ottocento dalle piantagioni coloniali indiane, dove si produce su larga scala e a costo inferiore, viene importato massicciamente in Gran Bretagna: così, abbondantemente zuccherato, diviene il principale sostegno della classe operaia che deve abituarsi ai ritmi incalzanti e alle condizioni di lavoro massacranti della rivoluzione industriale.

La caffeina comincia a essere messa al servizio dell’efficienza produttiva e dunque ad associarsi alla dimensione del lavoro. Per le prime generazioni di operai inglesi la pausa riattivante è il tea break7.

Negli USA del primo dopoguerra alcune fabbriche cominciano a distribuire caffè gratis ai propri dipendenti perché gli standard di produzione del mattino rimangano invariati fino a sera8.

Oggi, nel senso comune, il binomio caffè-lavoro è così affermato che il momento del caffè è stato istituzionalizzato come rituale ricreativo e di socializzazione nei luoghi e nelle occasioni di lavoro: alla macchinetta del caffè si ‘stacca’ per poi rimettersi all’opera con più lena, così come non può darsi convegno o un board di direzione che si rispetti senza un coffee break per intessere pubbliche relazioni, per sancire affiliazioni, per stringere informali alleanze strategiche.

Se la bevanda scura ci rende più rapidi e mirati sull’obiettivo, possiamo capire quanto il suo successo sia stato e sia garantito all’interno di un sistema che esalta la performance e la velocità, che chiede l’efficientamento dell’essere umano come risorsa produttiva inserita nell’organizzazione tecnologica.

Dalla doppia associazione ‘caffeina = efficienza’ e ‘caffeina = lavoro’, l’attenzione si sposta quindi sul binomio più rilevante e carico di conseguenze: l’equazione ‘lavoro = efficienza’.

Un’equazione che negli USA viene teorizzata dallo scientific management di Frederick Taylor, funzionale a massimizzare l’efficienza produttiva delle grandi unità industriali nella fase prebellica di decollo della produzione e del consumo di massa9.

Henry Ford assume l’ingegneria tayloristica e ne potenzia la ricaduta culturale, chiudendo il cerchio del controllo sociale: l’operaio diventa operaio-consumatore. Il taylorismo e i vari fordismi10 che lo hanno messo in pratica rappresentano il modello produttivo dominante per gran parte del Novecento, ben oltre i confini statunitensi.

L’impostazione razionalistico-disciplinante sperimentata sull’operaio della fabbrica fordista e applicata anche al ceto impiegatizio attraverso l’organizzazione rigidamente burocratica delle mansioni, è stata presto messa in discussione sul piano teorico perché accusata di provocare alienazione nel lavoratore, sia esso addetto alla catena di montaggio o impiegato a timbrare e smistare scartoffie.

Le successive teorie del management e della psicologia del lavoro hanno posto l’accento sul fattore umano (con esiti vari e talora ambigui: si pensi al comportamentismo, di ascendenza pavloviana), rivendicando l’importanza del clima lavorativo, dell’aspetto motivazionale e relazionale, della comunicazione: pionieristico già negli anni Trenta, lo Human Relations Movement del visionario Elton Mayo11.

Ma non possiamo certo dire che queste elaborazioni abbiano realmente impattato sul problema dell’alienazione del lavoratore provocata dall’efficientismo produttivista, associato spesso a un alto grado di standardizzazione routinaria.

Erich Fromm nel 1956 parla di una società che necessita di individui che siano “incitati senza uno scopo, tranne quello di rendere, di essere sulla breccia, di funzionare, di andare avanti”12. Un decennio dopo (1964) L’uomo a una dimensione di Herbert Marcuse descrive una comunità di macchine al lavoro”13.

L’individuo si spersonalizza e diventa ingranaggio di un meccanismo che non può controllare, nella doppia veste di lavoratore e di consumatore.

Il meccanismo, che definirei automa organizzativo, non solo uniforma immaginari e aspirazioni in modo trasversale alla società, ma appiattisce anche le condizioni apparentemente diseguali dei diversi livelli nella gerarchia lavorativa: rispetto alla possibilità di attingere alle proprie risorse umane (e l’espressione vale all’opposto della sua ormai prevalente accezione aziendalista di HR – Human Resources), Fromm dice che “vi è ben poca differenza tra chi è in cima alla scala, e chi è in basso”14; ovvero la posizione gerarchia sovraordinata non dà il privilegio della libertà di azione. In altre parole il manager inserito dentro la struttura, sia pure ospitato ai suoi gradini più alti, non è meno vincolato di chi, alla base della piramide, esegue (e spesso subisce) le sue decisioni: è solo più compensato nel portafoglio e gratificato nello status sociale.

Marcuse sottolinea lo stesso paradosso: “gli organizzatori e gli amministratori si trovano sempre più a dipendere dall’apparato che essi organizzano ed amministrano”, in “un circolo vizioso che racchiude sia il Padrone che il Servo”15.

L’essere umano, identificandosi con il lavoratore dell’efficienza, diventa oggetto anche per se stesso: “sente le sue forze vitali come un investimento che gli deve dare il massimo profitto ottenibile alle condizioni di mercato del momento” e il lavoro stesso è un palliativo – assieme ad alcuni altri – “che aiuta la gente a restare inconscia dei più fondamentali desideri umani”16. In altre parole, la aiuta a vivere e lavorare senza domandarsene il senso.

La meccanica corsa efficientista unita alla mancanza della domanda sul senso non solo ricade sulla qualità individuale e sociale (che alla fine è la stessa cosa, per quante nicchie il singolo riesca a ritagliarsi) del vivere, ma presenta anche rischi etici.

Non alzare lo sguardo oltre la propria scrivania, fare la propria parte a testa bassa nel gioco parcellizzato, non potendo conoscere né tanto meno controllare l’effetto finale delle proprie azioni, significa delegarne la responsabilità all’autorità che dà il pane.

Stanley Milgram, che le conseguenze dell’assoggettamento morale all’autorità gerarchica le aveva studiate in laboratorio con esiti clamorosi17, affermava che “la divisione del lavoro, con il frammentarsi dell’attività umana in compiti limitati e altamente specializzati, ha avuto come risultato il deterioramento della qualità del lavoro e dell’esistenza degli uomini. L’individuo che è incapace di giudicare le situazioni nel loro insieme, poiché ne scorge solo una piccola parte, non può agire senza una qualche direttiva esterna. È obbligato a sottomettersi all’autorità e, in quel medesimo momento, diventa estraneo alle sue stesse azioni”18.

Se il sistema produttivo di matrice taylorista-fordista bersaglio dei critici citati è stato superato dagli sviluppi economico-sociali del capitalismo dei decenni successivi fino alla fase neo-liberista attuale fondata su globalizzazione, flessibilità, decentramento, rivoluzione informatica, come non riconoscere che la dimensione del lavoro ha continuato, in forme diverse, a essere connotata da alienazione? O meglio ora piuttosto da un’autoalienazione distruttiva, l’auto-sfruttamento: “sono io a sfruttare me stesso, credendo in tal modo di realizzarmi.”19

Ora infatti l’efficientismo è stimolato come risorsa competitiva per l’autoaffermazione narcisistica, è veicolato da formule ambigue a pronta presa sul terreno psicologico e identitario delle persone. Formule come lavoro per obiettivi, imprenditore di te stesso, meritocrazia, multitasking, valore della persona; l’abuso di queste “parole magiche” è sintomo di quanto nelle pratiche aziendali e formative le teorie manageriali centrate sul fattore umano siano state diffusamente ridotte a strumenti di marketing esterno (verso i consumatori) e interno (verso i lavoratori)20.

La società segue il diktat della prestazione, l’attività è ipernevrotica sull’orlo del burnout21, la dimensione economica e quella lavorativa sono pervasive. L’individuo è spinto ad alzare continuamente l’asticella, pena l’uscita dal sistema: diventa workhaolic, con la caffeina che gli scorre nelle vene.

Correndo sul nastro trasportatore o nella ruota del criceto, si tende a eludere la domanda sul senso del lavoro, che è resa ancora più stringente dalla precarizzazione delle condizioni economiche, sociali, politiche e dalla drammatica crisi ambientale.

E ormai che il sistema scricchiola rumorosamente, mostrando tra le sue crepe il non-senso, accade qualcosa di ancora più paradossale: la velocità22 e l’efficienza rimangono solo come pura apparenza, svuotate di un reale risultato, quasi un simulacro di tayloristica memoria senza più l’ondata produttiva fordista di un secolo fa o l’entusiastico boom del Dopoguerra.

Osserva Cal Newport che nella situazione economica odierna “in assenza di indicatori chiari di che cosa significhi essere produttivi e realizzare valore nel proprio lavoro, molti lavoratori della conoscenza si rivolgono a un indicatore industriale della produttività, cioè fare tante cose in maniera visibile nel tentativo di consolidare il proprio valore nel panorama altrimenti sconcertante della propria vita professionale”.

In altre parole si tende a sostituire un “affaccendamento frenetico” alla reale produttività, perché non si trova un modo migliore per dimostrare il proprio valore attraverso il lavoro23

Interessante notare come questo efficientismo fine a se stesso e questa consacrazione della misurabilità algoritmica della performance non siano ora riferiti a moderni Charlot, assimilati alla macchina dalla ripetizione forsennata del gesto frammentato, ma piuttosto ai lavoratori della conoscenza, investiti dal fenomeno che è stato definito taylorismo digitale24.

Dal punto di vista cognitivo, poi, l’efficientismo caffeinico è nemico della creatività. Pollan stesso ricorda come il thinking straight, lineare e focalizzato, non vada d’accordo con il pensiero creativo, che ha bisogno di sbrigliarsi e divagare per innescare libere associazioni. Gli psicologi cognitivi e i neuro-scienziati parlano nel primo caso di “coscienza faro” (quella favorita dalla caffeina), vale a dire mirata sull’obiettivo, economica, selettiva, poco incline a farsi distogliere dal dubbio critico; nel secondo di “coscienza-lanterna”, cioè un’attività mentale ampia e diffusa, inclusiva, espansa e aperta, capace di connessioni e di serendipity.

D’altra parte, lo stesso pensiero lineare – che, se è profondo, è essenziale e fruttuoso – è oggi a rischio in quanto subisce gli assalti del multitasking e dell’information overload25.

Paradossalmente l’efficientismo frenetico, concretizzandosi in attività superficiali, dispersive e apparenti in quanto non sorrette da un vero scopo, è ostacolo proprio al lavoro intenso, cioè quel lavoro che va in profondità, che è capace di mettere a frutto la concentrazione: “il lavoro intenso è un grande svantaggio in un tecnopolio perché si basa su valori come la qualità, l’artigianalità e la competenza, che sono decisamente vecchio stile e non tecnologici”26.

Come si vede, il paradosso è che beviamo caffè per essere più svegli di giorno avendo dormito male di notte e dormiamo male di notte perché di giorno beviamo caffè, la dipendenza da caffeina di cui non ci rendiamo conto… non sono, in fondo, che mali minori rispetto a ben più seri e strutturali paradossi e dipendenze. Insomma, siamo efficienti per cosa? Corriamo per cosa? Lavoriamo per cosa? E dietro al non dormire bene di notte e tenersi su con la caffeina di giorno non ci sarà anche l’angoscia di quella domanda sul senso che eludiamo?

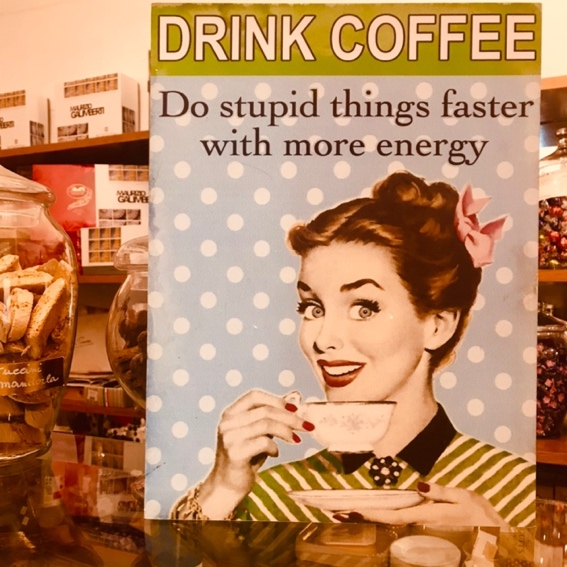

Ecco perché la moka di “Internazionale” mi ha fatto venire subito in mente un’altra immagine, una targa in metallo nello stile retrò di una pubblicità americana anni ’50.

Trovo sempre interessanti e suggestive le rappresentazioni (cinematografiche, artistiche, pubblicitarie) riferibili all’estetica, al lifestyle, alla cultura materiale e all’immaginario trionfante negli States degli anni degli anni ’50 e primi ’60: sono come una macchina del tempo che, talvolta affascinando con tocchi di eleganza e qualità perdute, rievoca un mondo che non esiste più e pure è così fondativo della realtà che ci troviamo a vivere; sono schegge di quella società post-bellica del benessere e del consumo di massa che con i suoi corollari psico-sociali di aspirazioni, desideri e patologie ha plasmato il modello di sviluppo occidentale, quella società di cui si è detto “le persone si riconoscono nelle loro merci, trovano la loro anima nella loro automobile, nel giradischi ad alta fedeltà, nella casa a due livelli, nell’attrezzatura della cucina”27.

Tornando alla targa metallica che dicevo: una tipica bellezza anni ’50, camicetta bon ton, capelli raccolti con un fiocchetto rosa, rossetto e smalto rossi, ci sorride e ci guarda con occhioni esclamativi; sta portando alle labbra una tazza e il copy esorta: Drink coffee. Do stupid things faster with more energy.

Associata all’American style anni ’50, la battuta scherzosa sul caffè e sulle tante cose stupide che si possono fare efficientemente racchiude uno spunto molto riuscito di satira sociale: la corsa per produrre e per consumare si è imposta al mondo come way of life in quel tempo e in quel luogo che la grafica così acutamente rievoca.

1 L’immagine è di Javier Jaén.

2 L’articolo si trova alle pagine 46-51 ed è uscito originariamente su «The Guardian».

3 Michael Pollan è un giornalista statunitense e docente a Berkeley, si occupa di alimentazione e agricoltura.

4 La ‘teina’ è solo un altro nome della caffeina, semmai ciò che varia è la percentuale della sostanza a parità di quantità di bevanda e la modalità di assimilazione che, per il tè, è resa più graduale e diluita grazie alla presenza di altre componenti; così come molte altre variabili influiscono sulla presenza della caffeina nella nostra tazza o tazzina: la tipologia della miscela di caffè, la tostatura e la preparazione, la modalità di lavorazione della foglia del tè (tè nero, verde, bianco ecc.), i tempi e le temperature di infusione…

5 La definizione di ‘sfera pubblica’ è di Habermas che ha studiato il fenomeno del suo costituirsi in luoghi come, appunto, le caffetterie. Jürgen Habermas, Storia e critica dell’opinione pubblica, Bari, Laterza, 1971 (ed. originale: 1962).

6 Non a caso – aggiungerei – la rivista fondata a Milano dai fratelli Verri nel 1764 per portare in Italia il pensiero illuminista s’intitolava Il Caffè.

7 Sulla diffusione dell’uso del tè e per alcuni recenti riferimenti bibliografici sul tema, segnalo Marco Belpoliti, Tè. Una moda solo inglese? In «Doppiozero», 15 agosto 2017 – https://www.doppiozero.com/rubriche/3/201708/te-una-moda-solo-inglese

8 Un dettagliato resoconto dell’affermazione del caffè nel mondo produttivo statunitense dei primi decenni del Novecento si trova in Augustine Sedgewick, Coffeland. Storia di un impero che domina il mondo, Torino, Einaudi, 2021, pp. 195-212.

9 The principles of scientific management è del 1911. Incidentalmente – ma poco importa ai fini del nostro discorso – Taylor era diffidente sulle doti eccitanti del caffè che a lui sembravano poco in linea con la regolarità delle cadenze di intervento dell’uomo addetto ai macchinari: Augustine Sedgewick, op. cit., p. 203.

10 Bruno Settis, Fordismi. Storia politica della produzione di massa, Bologna, il Mulino, 2016.

11 Elton Mayo, The human problems of an industrial civilization, New York, Macmillan, 1933.

12 Erich Fromm, L’arte di amare, Milano, Il Saggiatore, 1963 (ed. originale 1956), p. 110.

13 Herbert Marcuse, L’uomo a una dimensione. L’ideologia della società industriale avanzata, Torino, Einaudi, 1999 (ed. originale 1964), p. 44.

14 Erich Fromm, op. cit., p. 31.

15 Herbert Marcuse, op. cit., p. 46.

16 Erich Fromm, op. cit., p. 110. E Marcuse con parole ancora più forti: «Gli schiavi della civiltà industriale sviluppata sono schiavi sublimati, ma sono pur sempre schiavi», in quanto «esistere come strumento, come cosa» è la «servitù allo stato puro». Herbert Marcuse, op. cit., p. 46.

17 Mi riferisco al famoso esperimento di psicologia sociale condotto all’Università di Yale nel 1961, per verificare le reazioni di subordinazione o di rifiuto in soggetti ai quali un’autorità riconosciuta chiedesse di compiere azioni che, comportando un danno per un’altra persona, sollecitavano il senso morale del soggetto chiamato a obbedire.

18 Stanley Milgram, Obbedienza all’autorità, Torino, Einaudi, 2003 (ed. originale 1974), pp. 12-13.

19 Byung-Chul Han, L’espulsione dell’altro, Milano, Nottetempo, 2017 (ed. originale 2016), p. 52.

20 Byung-Chul Han, op. cit., p.25: «Ci si sfrutta volontariamente nell’illusione di realizzarsi. Non la soppressione della libertà, bensì il suo sfruttamento massimizza la produttività e l’efficienza. Questa è la perfida logica di fondo del neoliberismo». Il filosofo coreano torna sul concetto anche a p. 52.

Sull’uso strumentale fatto di queste formule nella pratica e nella formazione aziendale, v. Cesare Grisi, Management della verità. Il valore della persona nella formazione, nelle organizzazioni e nel lavoro, su AMSActa – AlmaDL Università di Bologna, 2014, DOI: 10.6092/unibo/amsacta/4040.

21 Alla ‘società del burnout’ Byung-Chul Han dedica una trattazione in Byung-Chul Han, La società della stanchezza, Milano, Nottetempo, 2020 (ed. originale 2010), pp. 77-102.

22 Sul nesso tra la tendenza all’accelerazione sociale e l’alienazione contemporanea è interessante l’opera di Hartmut Rosa, Accelerazione e alienazione: per una teoria critica del tempo nella tarda modernità, Torino, Einaudi, 2015 (ed. originale 2010).

23 Cal Newport, Deep work: concentrati al massimo, Milano, ROI, 2020, pp. 69-70.

24 Nell’ampia bibliografia su questo complesso fenomeno, mi limito a citare Simon Head, Mindless: why smarter machines are making dumber humans, New York, Basic Books, 2014 e Sergio Bellucci, E-Work. Lavoro, rete, innovazione, Roma, DeriveApprodi, 2005.

25 Daniel J. Levitin, The organized mind. Thinking straight in the age of information overload, New York, Dutton, 2014.

26 Cal Newport, op. cit., p. 75.

27 Herbert Marcuse, op. cit., p. 23.