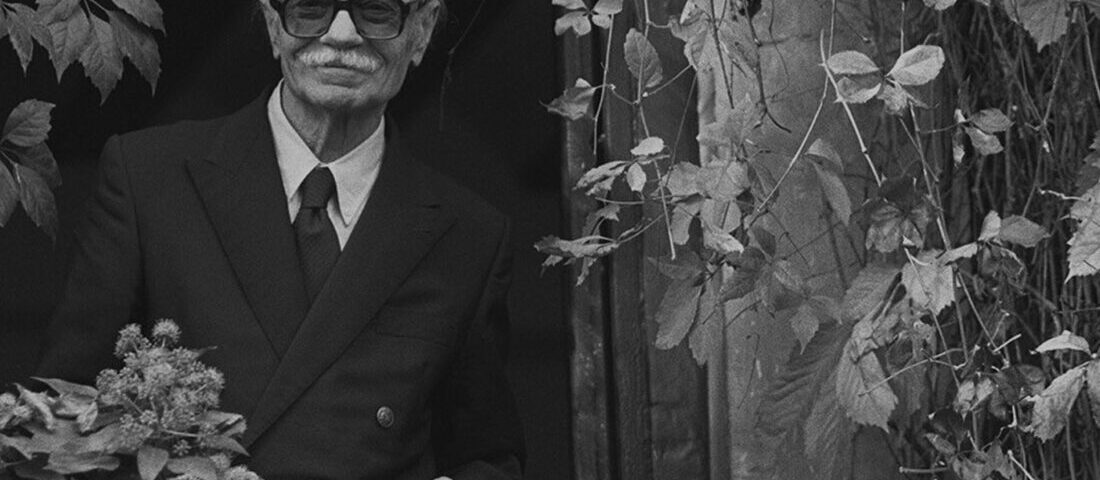

Il nome di Ernesto Sábato non ha bisogno di grandi presentazioni. Tantomeno è necessario ricordare del celebre scrittore argentino, dottore in fisica, il profuso impegno politico, inizialmente nel Partido Comunista Argentino e poi nella militanza antiperonista, fino alle indagini sui crimini della dittatura di Videla come membro del CONICET. Una militanza che egli stesso, intellettuale, “politico nel senso ampio e primigenio della parola” (p. 29), nonché testimone di novantanove anni di storia argentina, considerava un diritto e un dovere ineludibile. Piuttosto, dello stesso autore si intende in questo luogo portare all’attenzione un breve libro uscito in Argentina nel 1956 con il titolo El otro rostro del peronismo e mai più ripubblicato, finalmente fruibile ora in una traduzione italiana curata da Alessandro Volpi per Rogas Edizioni1.

Si tratta di un saggio in forma di lettera aperta, la cui schematicità è dovuta — come scrive Sábato — alla “natura urgente e politica del documento” (p. 33).

Composto di getto all’alba della Revolución Libertadora, all’indomani del colpo di stato militare che aveva deposto Juan Domingo Perón, lo scritto si propone di interpretare criticamente il fatto peronista, alla luce della spaccatura profonda che si era prodotta nel popolo argentino tra élites e moltitudini: ovvero tra i “dottori”, l’intellighenzia progressista antiperonista e il “popolo”, quella massa di descreìdos ansiosi di riconoscimento accresciutasi con il vorticoso sviluppo socio-economico e l’incontrollata penetrazione imperialistica, e il cui risentimento Perón aveva saputo incanalare con innegabile ingegno.

Una scissione che, nei decenni a venire, avrebbe costituito il tratto endemico della vita politica argentina a partire dalla vittoria alle elezioni del 1958 del candidato che il proscritto movimento peronista aveva indicato di votare, confermando pertanto “le più fosche previsioni” (p. 70) di Sábato sul fallimento completo delle sinistre.

Nel testo non mancano considerazioni critiche sull’”oscuro colonnello”, accusato di essere stato non solo un “entusiasta epigono della dottrina nazista”, ma innanzitutto “un empirista senza scrupoli”, un opportunista disposto a tutto pur di sostenere la sua ascesa — “irresistibile” forse proprio per la sua stessa natura di risentito sociale. Ciononostante, come osserva Volpi nell’introduzione al volume, il fulcro del discorso sembra ruotare attorno a una vera e propria “epifania”, che, muovendo dal tema di ascendenza dostoevskiana della tragicità della condizione umana —ricorrente nell’opera di Sábato —, sfocia nella presa di coscienza della “tragica dualità del popolo argentino”.

Tale consapevolezza viene resa molto bene da un’immagine emblematica: la descrizione di un appartamento borghese in occasione della deposizione di Perón, con i festeggiamenti entusiasti delle élites culturali ed economiche in salotto, in netto contrasto con il pianto disperato delle cameriere indigene appartate in cucina. Agli occhi di Sábato questo “storico divorzio” rimarca, da una parte, la necessità di appurare l’ingresso in politica delle masse informi, che con Perón avevano trovato finalmente la speranza di vedere soddisfatta la propria ansia di giustizia sociale. D’altra parte, tale evento epocale viene ascritto qui alla “tragica miopia delle opposizioni”, affezionate a slogan astratti e vuoti a tal punto da raccogliere tra le proprie fila un ventaglio eterogeneo di forze democratiche — dai comunisti ai conservatori — connotate da una totale incapacità di lettura del fenomeno peronista — conseguenza infausta di un certo snobismo, proprio soprattutto dei partiti cosiddetti popolari, nei confronti di quel proletariato rimasto più rozzo e incolto malgrado i numerosi decenni di educazione marxista.

Viene svelata in tal modo tutta la drammaticità che caratterizza storicamente la realtà politica argentina, sin dagli albori. Essa è il riflesso di una concezione dicotomica della politica, frutto della contrapposizione tra il razionalismo esterofilo dell’oligarchia di Buenos Aires e l’irrazionalismo gauchesco delle campagne selvagge.

Al contrario, tra razionale e irrazionale, civiltà e barbarie, ragione e passione Sábato prospetta un movimento dialettico, situato nella storia. Una dialettica — precisa, giustamente, Volpi — senza teleologia storica, che offre, tuttavia, la possibilità di una conciliazione, o quantomeno la speranza di essa. Una dialettica del riconoscimento e della comprensione dell’Altro, dell’inclusione del polo irrazionale nel processo di civilizzazione, per evitare che il represso insorga “con sangue e fuoco”, come nel caso dei caudillos, o con tutta la violenza e il rancore di quei lavoratori argentini scesi in piazza il 17 ottobre del 1945 a sostegno di Perón e definiti dalla sinistra con disprezzo descamisados. In che senso, allora, “l’altro volto”?

Giungiamo qui al cuore dello scritto. Nel suo capolavoro di qualche anno successivo, Sopra eroi e tombe, Sábato descriveva il rostro (volto) umano come “la parte infinitamente meno fisica del corpo, fatto di sguardo, di contrazioni della bocca, di pieghe, di tutto quell’insieme di sottili attributi attraverso i quali l’anima si rivela nel corpo”2.

Tale carattere di ambiguità e ambivalenza proprio della condizione umana, si manifesta anche nel volto del peronismo. Tuttavia, qui non è in gioco propriamente la manifestazione della parte spirituale nel corporeo; o meglio, non solo. Si tratta dei due volti di una stessa testa: l’irrazionale come terreno imprescindibile di manifestazione del razionale e, parallelamente, la ragione che deve includere la violenza originaria.

Come già intuito da diversi intellettuali della Germania di Weimar, l’idea di Civiltà, di Progresso, non può considerarsi un antidoto alla Barbarie. Al contrario, non solo questi due poli devono essere messi in relazione e bilanciarsi, ma — potremmo dire con Benjamin — quel bottino dei vincitori che chiamiamo Civilizzazione “non è mai un documento della cultura senza essere insieme un documento della barbarie”3. Vale a dire, è la Civiltà stessa a celare al suo interno un nucleo oscuro: “il servaggio dei senza nome”4, la distruzione capitalistica, la violenza imperialistica e fascista. E, per ritornare a Sábato, quel risentimento che aveva dato origine al peronismo porta in sé non solo la barbarie, sotto forma di una cieca adesione al discorso di un demagogo, ma anche un lato di verità che non può essere trascurato, in quanto indice segreto di una richiesta disperata di riconoscimento e uguaglianza, di un’istanza di giustizia sociale che Sábato coglie con acume già al principio della Revolución Libertadora. In esso, egli intravede controluce proprio la riemersione del lato pulsionale del popolo. Quel lato che era stato represso in favore della ragione illuministica di matrice ottocentesca e che deve essere, piuttosto, compreso nel movimento dialettico della storia.

Se è vero che una simile attenzione per l’elemento concreto e passionale dell’esistenza, per il materiale in genere, che filtra anche dai romanzi dello scrittore argentino spiega il suo impegno politico e civile per i diritti umani; d’altra parte, getta luce sulla rilevanza assunta dai sentimenti umani nelle pagine del saggio, in particolare, su una certa ridondanza del tema del risentimento.

“Si può discutere — così Sábato apre il primo capitolo — se il risentimento sia una delle leve più potenti della storia, ma difficilmente può essere messo in dubbio che ha provocato l’ascesa della maggior parte dei demagoghi” (p. 35).

Se non motore della storia universale, esso sembra il filo rosso per lo meno della storia del popolo argentino, costituendone il tratto peculiare sin dai tempi del rancore del gaucho contro il gringo invasore, passando per quello dei peones e degli indios contro i ricchi proprietari delle piantagioni di mate, fino al risentimento dell’arrabalero delle aree suburbane contro l’oligarchia porteña5. Un processo — spiega Sábato — ancora in atto, “dato che questo tipo di reazioni psicologiche si producono soprattutto a causa dei cambiamenti sociali, e pochi paesi hanno sofferto cambiamenti sociali tanto vertiginosi come l’Argentina in centocinquant’anni di storia” (p. 41). La penetrazione incontrollata dei capitali stranieri, forte dei suoi alleati autoctoni, e la totale corruzione politica, insieme con un rapido processo economico e sociale, non hanno fatto altro che incrementare la massa di risentiti che affollavano “il pantano delle città improvvisate” (p. 43) — tra le cui fila rientra probabilmente lo stesso colonnello Perón, in quanto figlio illegittimo. Allo stesso tempo, tali circostanze hanno accresciuto anche il disincanto tra i giovani, spingendoli a sposare la causa nazionalista o, in alternativa, quella dei movimenti rivoluzionari di sinistra. E non finisce qui. Il medesimo risentimento sembra connotare l’attitudine dei “detrattori delle moltitudini”, ovvero quei leader della sinistra che — argomenta lo scrittore — hanno raggiunto il paradosso comportandosi con le masse incolte “come quei medici che si arrabbiano con i loro pazienti se questi non migliorano con le cure che gli hanno prescritto” (p. 85).

È alla visione platonizzante di simili “teorici della lotta di classe”, che scindevano il proletariato ideale dei libri di Marx da un sottoproletariato rozzo e indegno, che egli ascrive la colpa della totale incapacità di comprendere il problema delle moltitudini argentine in quel momento storico — colpa ancor più grave per capi di partiti politici che si professano popolari.

Le masse non sono sospinte solo da appetiti materiali e passioni infime, non seguono unicamente i demagoghi, ma, nel corso della storia, hanno sostenuto anche grandi movimenti spirituali e nel movimento peronista hanno dato prova di “un genuino fervore spirituale, una fede parareligiosa in una guida che gli parlava come a esseri umani e non come a paria” (p. 88).

Ed è qui che il discorso di Sábato si fa problematico. Se, da una parte, tale considerazione si sposa con l’ambivalenza della condizione umana e del fenomeno peronista pocanzi descritta, dall’altra, essa non appare facilmente conciliabile con la convinzione, sottesa all’intero scritto e comprovata dal successo dell’”oscuro colonnello”, a proposito della necessità di far valere, in politica come nella vita, la ragione dell’irrazionalità. In altre parole, bisogna comprendere il polo irrazionale, rispettare le passioni e gli appetiti materiali delle moltitudini e accettarle per quello che sono, oppure esse vanno considerate e riconosciute in nome dei nobili principi d’animo, spesso trascurati, che Sábato qui gli attribuisce? Ne risulta una sorta di circolo vizioso, non meglio chiarito, in cui traspare un tono di velato paternalismo, condito da un’immancabile nota a dir poco antifemminista sull’inevitabile innamoramento da parte delle masse femminili, dunque passionali, nei confronti della figura virile del leader. Una nota che, tuttavia, si potrà forse abbonare allo scrittore argentino, senz’altro figlio del suo tempo.

Ciononostante, appare innegabile la grandezza filosofico-politica del discorso di Sábato, che Volpi definisce a ragione una sorta di “surrealismo pampeano”, profondamente debitore nei confronti della letteratura esistenzialista e surrealista di matrice francese, benché di quest’ultima tradisca, a tratti, l’antimoralismo e l’antipaternalismo. Simili tradizioni culturali vengono piegate qui all’interpretazione del turbolento e selvaggio spirito argentino, in un’operazione di rivalutazione dell’irrazionale come momento ineludibile del politico, per certi versi analoga a quella attuata nel corso del Novecento da Ernesto Laclau. Al di là delle dovute differenze del caso — in primis un accento più marcato sull’investimento libidico di ascendenza lacaniana— l’opera laclauiana sembra condividere con la riflessione di Sábato i medesimi influssi culturali europei e francesi, ma anche un certo debito verso la filosofia e l’antropologia romantica che conduce entrambi a una riconsiderazione della valenza politica del mito, con la sua anima, il suo sangue e i suoi istinti. Esso viene utilizzato qui non tanto come era consuetudine di un certo nazionalismo romantico conservatore, talvolta vicino al fascismo, quanto in un senso alternativo, curiosamente più vicino agli studi di un altro Ernesto, illustre intellettuale novecentesco. Ci si riferisce a quel De Martino, che negli stessi anni circa descriveva il mito come “la parola della crisi”6, cui bisogna prestare ascolto, non solo in quanto tentativo di spiegare la realtà che poggia su basi irrazionali, ma come fondamento stesso di quest’ultima: il mito come ciò che fa esistere la crisi della presenza del soggetto, la sua impossibilità di contrapporsi al mondo come a un oggetto.

Ritornando all’Ernesto di nostro interesse, quel fascino romantico per il passato, quella sorta di nostalgia per la “patria della nostra infanzia”, come recita uno dei capitoli centrali dello scritto, non si riduce a un anacronistico desiderio di restaurazione; piuttosto, esso s’intreccia con il motivo utopico, rappresentato dalla speranza della “comune infanzia di argentini”, nonché con un concreto piano di riconciliazione nazionale, che passa innanzitutto attraverso la “comprensione del popolo” e la risignificazione della parola “libertà”, per arrivare alla destituzione della “macchina peronista”.

Si delinea in tal modo l’originalità di questa breve opera di intervento, la quale, nella sua visione autenticamente cairologica e ateleologica della dialettica storica, lascia trasparire tutta la valenza anarchica propria della riflessione di Sábato.

1 E. Sábato, L’Altro volto del peronismo, a cura di A. Volpi, Rogas Edizioni, Roma 2021.

2 E. Sábato, Sopra eroi e tombe, Einaudi, Torino 2009, p. 14.

3 W. Benjamin, Sul concetto di storia, Tesi VII, G. Bonola e M. Ranchetti (a cura di), Einaudi, Torino 1997, p. 31.

4 Ibidem

5 Di Buenos Aires

6 E. De Martino, Storia e metastoria. I fondamenti di una teoria del sacro, Argo, Lecce 1995, p. 145