Per sviluppare una riflessione critica sul complesso rapporto tra indipendenza e autonomia intellettuale e affiliazione politica e partitica nei primi anni del Secondo Dopoguerra, che per quanto breve eviti di scadere nell’approssimazione, è utile prendere a modello paradigmatico il celebre dibattito tra Vittorini, Togliatti ed altri esponenti del Pci maturato sulle pagine del “Politecnico” sul finire del 1946. È buona cosa partire proprio da qui perché i termini posti in gioco in questo confronto dialettico introducono ed esemplificano in maniera chiara due posizioni e due concezioni determinate di una dimensione problematica che diveniva allora evidente e non più posticipabile e che, nonostante negli anni sia stata assai dibattuta su riviste, giornali, libri e pamphlet da prospettive e angolazioni d’analisi quanto mai differenti e variegate, non ha trovato mai una reale sintesi conciliante.

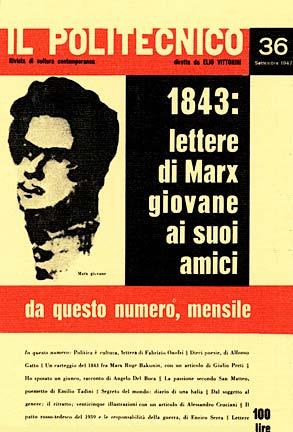

Per contestualizzare meglio la situazione di partenza, bisogna partire dal presupposto che “Il Politecnico” viene inizialmente patrocinato dal Pci di Togliatti, all’interno di una strategia postbellica che prevede la cooptazione nel raggio d’azione del partito degli intellettuali protagonisti della Resistenza, l’istituzione del Fronte della cultura e l’allargamento della propria egemonia ideologica attraverso un profondo lavoro di persuasione e propaganda pubblica da svolgersi sui giornali e sulle riviste affiliate o vicine al partito. Il periodico però, soprattutto nella fase finale della sua esperienza settimanale, comincia a distaccarsi strutturalmente dai compiti a cui i dirigenti del Pci lo avevano relegato e la sua funzione e i suoi motivi mutano in maniera così profonda che Togliatti, anticipato da alcuni scritti critici di Alicata e Luporini, è costretto ad intervenire con una lettera, pubblicata integralmente sul “Politecnico”, che equivale ad una scomunica pubblica e perentoria. Come spiega molto bene Fortini a dare fastidio non sono gli elogi a Hemingway o a Sartre o le critiche alla narrativa sovietica, ma quegli scritti maggiormente intenti a problematizzare aspetti centrali della politica dell’URSS, come le scelte in campo economico, culturale, sociale.

La possibilità che si delinei un dibattito articolato sui motivi essenziali del marxismo è impensabile per il Pci in un momento storico in cui, terminati i fervori post-resistenziali, il partito deve stringere le fila, consolidare le proprie posizioni e le proprie attività, soprattutto perché ne conseguirebbe una chiara rivendicazione di autonomia culturale, «la richiesta di poter continuare senza scomuniche un certo lavoro di indagine»[1]. Togliatti però non può avallare alcuna posizione “deviazionista” né tantomeno ammettere che sia necessario ridiscutere costruttivamente alcuni termini, alcune elaborazioni basilari. È proprio sulle pagine del periodico allora che si consuma la contraddizione insolubile tra la richiesta di un reale spazio di libertà e indipendenza culturale, che vuole dire conseguentemente approfondire, problematizzare, analizzare in piena autonomia, e gli indirizzi da seguire dettati dal partito, che non può permettersi all’interno del proprio campo di influenza ed egemonia alcun esercizio di dubbio speculativo e scettico.

Vittorini per primo si rende conto di quest’aporia, che mette in discussione ogni tipo di progetto consistente in una cultura alla testa del popolo, e quando afferma che lo scrittore rivoluzionario non è colui che suona il «piffero della rivoluzione»[2] rispondendo alle accuse di Togliatti, di fatto sancisce l’emersione di una frattura, fino ad allora rimasta implicita e sottotraccia, che simboleggia due modelli concettuali e ideologici antitetici, troppo distanti per poter essere sintetizzati.

Il Pci ritiene che il compito dell’intellettuale marxista sia principalmente quello di agire per il partito, in funzione del partito, come mediatore tra il partito e il popolo, come catalizzatore ideologico, e ricava questa sua nozione sia dai precetti dell’allora vigente zdanovismo, l’indirizzo di politica culturale avviato in URSS subito dopo la fine della guerra per cui non c’è arte se non c’è utilità sociale, sia dall’elaborazione “incompiuta” della dottrina gramsciana dell’intellettuale organico. Il Pci utilizza le riflessioni che Gramsci aveva elaborato nei suoi Quaderni sul rapporto tra gli intellettuali e la politica, soprattutto la definizione dell’intellettuale come “specialista + politico”, privilegiando il secondo dei termini in gioco, per autorizzare e giustificare una condotta d’azione e di comportamento che vede l’uomo di cultura come parte integrante del partito della classe operaia, a cui viene affidato «il compito della riforma morale e intellettuale della società»[3].

Per Gramsci, appurato che ogni classe dominante ha sempre avuto i suoi intellettuali organici, anche se essi non sono mai stati effettivamente riconosciuti come tali, «anche la nuova classe (operaia) avrà o dovrà avere […] i suoi intellettuali organici, ma saranno diversi da quelli tradizionali»[4], non più letterati e umanisti, bensì specialisti, tecnici e politici. Ovviamente. l’instaurarsi di questo nuovo rapporto tra pensiero e praxis comporta dei rischi potenziali – «limitarsi a lotte di congiuntura, a rivendicazioni settoriali, lasciarsi manipolare dai partiti politici o dagli apparati sindacali»[5] –, che inficiano la stessa conformazione ontologica dell’essere intellettuale, i cui compiti, venendo privato di gran parte delle sue peculiarità critiche, tendono ad esser trasformati in quelli consoni ad un dirigente politico. Questo anche perché l’assimilazione forzata, approssimata e a volte persino travisata del gramscianesimo portò a negare «quella che era la sostanza più genuina del pensiero di Gramsci, e cioè il suo essere un “sistema aperto”, e quindi perfettibile e integrabile sulla base di uno scavo continuo e progressivo della condizione dei gruppi intellettuali e delle loro ideologie, e non “chiuso”, finito una volta per tutte»[6].

Risultano evidenti allora i motivi che, ad un’applicazione eccessivamente dogmatica ed in parte errata del precetto gramsciano dell’intellettuale organico e di egemonia culturale, palesatasi ampiamente dopo la rottura dell’unità antifascista e sindacale, la restaurazione capitalistica, la sconfitta del Fronte popolare nel ’48, spingono Vittorini, ma anche tanti altri intellettuali liberali e socialisti approdati al comunismo per necessità naturale, quasi fisiologica, ad opporsi con forza, rivendicando la possibilità di esprimersi entro uno spazio d’azione non direttamente ricollegabile a quello politico, né tantomeno ad esso completamente sottomesso.

Facendo questo, Vittorini e gli altri “transfughi” del Pci tentano di fatto di definire un’alternativa comportamentale e sociologica, d’ispirazione ancora vagamente crociana, per cui la cultura non è mera ancella della politica, bensì è essa stessa politica in un suo modo proprio e specifico, che non deve combaciare in tutto e per tutto con le direttive e gli indirizzi di un partito unico e determinato, perché può rivendicare un primato valoriale universale e umanitario che non le può essere sottratto da nessuna ideologia. La posizione sostenuta e difesa strenuamente da Vittorini, che consideriamo utile paradigma, non è né diventa mai apolitica, non cede alle tentazioni storicamente oramai inapplicabili di una volontaria e altera separatezza, di un isolamento dorato, ma s’impernia sulla necessità di vedere riconosciuta e garantita l’autonomia culturale di un’operazione giornalistica, letteraria, artistica che vada di pari passo con gli sviluppi e le azioni politiche, senza subire pressioni, ostracismi, ammutinamenti di alcuna sorta.

Ciò che non può essere perdonato a Vittorini dal Pci è che, quantunque marxista, il suo retroterra culturale d’ispirazione evidentemente idealista lo porti ancora a sostenere a gran voce «il mito interclassista dell’universalità della cultura»[7] ed anche «l’ideologia plurisecolare dell’intellettuale come produttore disinteressato di idee al servizio della verità e dell’umanità»[8]. Per i dirigenti e gli intellettuali organici del Pci queste disposizioni non rappresentano altro che i punti cardini di una nuova e debole «edizione dell’ingenuità umanistica tanto deprecata, corretta in parte dall’educazione tecnica ma pronta ad appoggiare inconsapevolmente le ideologie ufficiali e del potere»[9].

Il mantra vittoriniano della cultura al potere supera di gran lunga, verticalmente e orizzontalmente, i confini imposti all’attività intellettuale dalle strategie del partito. Il progetto di una cultura «come funzione e forma di vita umana portava a dilatare e infine a stravolgere le indicazioni che il partito dava: infatti il superamento dei limiti culturali del fascismo era inteso in forma illuministica […] come apertura a tutte le “tecniche”. […] Così risultava non proponibile e non giustificata la rinuncia alla sperimentazione all’interno di ogni tecnica»[10]. Vittorini incarna come direttore del “Politecnico” una progettualità informativa, culturale ed artistica che rischia di problematizzare eccessivamente alcuni dogmi partitici che il Pci in quel determinato momento storico non può mettere in alcun modo in dubbio e come intellettuale autonomo un uomo di cultura e di creatività che, rivendicando la sua irregolarità e la mancanza di una diretta funzionalità all’interno dell’esigenze della sfera produttiva industriale, è considerato inaffidabile a causa del suo eclettismo, della sua eccentricità, del suo protagonismo, della sua indomabile curiosità filosofica e speculativa. L’intellettuale, se non irretito entro i lacci dell’industria culturale o le fila serrate di un partito, può dunque rappresentare un pericolo, proprio in virtù del fatto che «costituisce un gruppo senza essere una classe, unito entro una categoria che non ha per base un legame di classe o di fedeltà innate»[11], bensì soltanto una comune educazione umanistica o scientifica e un sistema di valori condiviso.

[1] F. Fortini, Dieci inverni. 1947-1957 (1° ed. 1957), Quodlibet, Macerata, 2018, p. 68.

[2] Cfr. «Il Politecnico», n. 35, gennaio-marzo 1947.

[3] N. Bobbio, Il dubbio e la scelta. Intellettuali e potere nella società contemporanea, La Nuova Italia Scientifica, Urbino, 1993, p. 170.

[4] Ibidem.

[5] M. Foucault, Microfisica del potere. Interventi politici, Einaudi, Torino, 1977, p. 24.

[6] A. Asor Rosa, Storia d’Italia, vol. IV. Dall’unità ad oggi /2, Einaudi, Torino, 1975, p. 1594.

[7] S. Piccone Stella, Intellettuali e capitale nella società italiana del dopoguerra, De Donato, Bari 1972, p. 27.

[8] R. Luperini, Gli intellettuali di sinistra e l’ideologia della ricostruzione, in «Ideologie», n. 8, 1969, p. 93.

[9] S. Piccone Stella, op. cit., p. 38.

[10] F. Leonetti, P. Volponi, Il leone e la volpe. Dialogo nell’inverno 1994, Einaudi, Torino, 1995, pp. 51-52.

[11] E. Zolla, Eclissi dell’intellettuale, Milano, Bompiani, 1965, p. 212.