Il 10 ottobre 1985 ci lasciava Orson Welles, regista e attore statunitense noto per aver realizzato il film “Quarto potere”. Su Scenari proponiamo un estratto del libro “Alle origini di Quarto potere. Too Much Johnson: il film perduto di Orson Welles” di Massimiliano Studer, che mette in risalto il film inedito di Welles, Too Much Johnson, scoperto per caso in Italia nel 2008. Un film invisibile, dunque, che, per uno strano scherzo del destino, ha riportato in auge lo studio e l’approfondimento di una parte importante della carriera di Welles.

Il 1938 è davvero un anno decisivo nella carriera di Orson Welles. Il Mercury Theatre riesce a trascinare le repliche, fino a fine maggio, del suo successo più solido e politico, il Julius Caesar, che aveva debuttato nel 1937. L’adattamento della omonima tragedia di Shakespeare è una commistione di riferimenti al nazi-fascismo e tematiche del Fronte Popolare, che Welles e Houseman riescono a far esplodere in un’unica sintesi[1]. Nel 1936 la Spagna precipita in una guerra civile che smuove le coscienze di molti cittadini occidentali che partono per combattere la dittatura franchista. Un autentico laboratorio politico e militare che mette in allarme molte democrazie. Negli Stati Uniti i destini del paese europeo sono al centro di un importante dibattito politico che coinvolge soprattutto la sinistra e il Partito Comunista. Nel 1938, si struttura in maniera sistematica il tema del pericolo, concreto e non più fantasmagoricamente temuto, che una dittatura di stampo fascista possa prendere il potere anche nella solida democrazia statunitense. Nel dibattito si inseriscono, non solo intellettuali, ma anche artisti. Scrittori, musicisti, registi teatrali e cinematografici, nella New York della seconda metà degli anni Trenta sono fortemente impegnati nella politica di sinistra e stimolati dal Partito Comunista e dalle sue attività culturali, riuscendo a frequentarsi ed apprezzarsi reciprocamente. Un adattamento teatrale del romanzo distopico Qui non è possibile di Lewis Sinclair è l’emblema di questo timore: il Federal Theatresceglie di far debuttare lo spettacolo il 27 ottobre 1936 in 21 teatri statunitensi in 17 stati simultaneamente[2]. Quest’idea che “da noi non può succedere” è alla base dell’adattamento di Julius Caesar di William Shakespeare operata da Welles nel 1937 ed è anche un tentativo artistico di introdurre il pubblico al concetto di Fronte Popolare, a cui il regista aderisce con grande convinzione. È la politica, infatti, che stimola Welles agli adattamenti teatrali di maggior successo di quegli anni. Too Much Johnson, sebbene di argomento politicamente neutro, se si tralascia l’eccezione della parata delle suffragette, viene prodotto dunque durante il periodo di maggior coinvolgimento politico di Welles. E lo conferma la presenza di moltissime personalità artistiche aderenti al Partito Comunista statunitense che partecipano al progetto. Quasi tutti ufficialmente alle dipendenze del Mercury Theatre, infatti, i collaboratori che aiutano Welles nell’impresa sono impegnati politicamente e hanno stretti legami con altre personalità artistiche di rilievo del periodo. Marc Blitzstein, John Berry, Paul Bowles e Harry Dunham non solo contribuiscono alla realizzazione della parte filmata dello spettacolo, ma sono tutti iscritti al Partito Comunista. Qualche mese prima della messa in scena di Too Much Johnson, nell’aprile del 1938, Welles pubblica un articolo del partito, il Daily Worker. L’articolo è la risultante di alcuni incontri organizzati dal Partito per discutere del Fronte Popolare. In questo acceso ed esaltante momento della vita di Welles deve essere inserito il progetto di Too Much Johnson.

Nel progettare e gestire lo spettacolo teatrale, infatti, il regista si circonda di persone che aderiscono a questo ambiente politicamente impegnato a sinistra, che anima la vita culturale di New York. Molti incontri che Welles fa in questi anni, in altri termini, saranno al centro di scelte operate dal regista per le sue opere successive. Bernard Herrmann, ad esempio, è una conoscenza di questo periodo: sue sono le musiche dei programmi radiofonici del Mercury Theatre per la CBS del 1938. Il futuro compositore della colonna sonora di Quarto potere è, infatti, uno degli allievi, insieme a Paul Bowles, autore delle musiche di Too Much Johnson, del compositore Aaron Copland, iscritto al Partito e sostenitore di Earl Browder, candidato comunista alle presidenziali del 1936. Leo Hurwitz, autentico mito di un cinema impegnato nell’operaismo e nelle tematiche di ispirazione marxista, lambisce il percorso di Welles del periodo. John Berry, aiuto regista di Too Much Johnson, partecipa, come piccola comparsa, alle riprese di Native Land. Mentre Harry Dunham, cameraman di Welles per il film, effettua le riprese di China Strikes Back, documentario sulla guerra cino-giapponese del 1937, prodotto e distribuito dalla Frontier Films di Hurwitz. Le musiche del documentario sono composte da Alex North, un altro allievo di Copland. Welles stesso, sempre nel 1937, presta la voce per un documentario dedicato alla Guerra Civile Spagnola, Spanish Earth montato in parallelo a un altro identico progetto voluto da Hurwitz, Heart of Spain. Da informazioni riferite da Tom[3], figlio del regista, le due personalità non si sono mai incontrate ma certamente Leo Hurwitz ha sempre apprezzato il lavoro di Orson Welles, e questo in virtù non solo delle opere più famose, come Quarto potere, ma soprattutto per le attività realizzate, in teatro, alla fine degli anni Trenta.

Anche se si tratta di una commedia degli equivoci, Too Much Johnson è figlio legittimo di questo periodo storico, attraversato da eventi internazionali e da una politica interna statunitense segnata dagli esperimenti socio-economici della presidenza di Roosevelt. Non è un caso, infatti, che Welles subisca il fascino di quella fervente avanguardia, che brulicava in tutti gli ambienti artistici di New York e che le politiche del New Deal avevano stimolato a crescere e a diffondersi. E come in un labirinto narrato da Borges, senza centro e senza periferia, il senso emerge dall’intreccio delle relazioni, che sole possono restituire il significato della complessità di una produzione artistica, che è specchio della complessità del reale.

“Nel rivedere le immagini di Too Much Johnson, tu senti la provocazione di alcune contrapposizioni formali ed estetiche, tipiche del cinema sovietico e concettuale che prescindono dal racconto”. Così Roberto Perpignani, in un’intervista realizzata dall’autore[4], sintetizza perfettamente le caratteristiche della parte filmata della pièce di Gillette che Welles realizza durante l’estate del 1938. Un’operazione, già annunciata dal Manifesto del Mercury Theatrenel 1937, che permette a Welles di cimentarsi con una nuova forma di espressione artistica a lui quasi sconosciuta. L’impegno politico e l’assidua frequentazione degli ambienti di sinistra di questi anni, getteranno le basi per l’avvicinamento a una delle figure più eminenti del cinema mondiale: Sergej Michajlovič Ėjzenštejn. Il 1938 è anche l’anno di fondazione della HUAC (House Un-American Activities Committee o Commissione per le attività antiamericane), presieduta dal Senatore democratico Martin Dies Jr., che ha lo scopo di indagare sulle attività sovversive interne dei cittadini americani. Nel 1941, l’FBI, al cui vertice siede Edgar Hoover, apre un fascicolo di indagine su Welles perché sospettato di appartenere al Partito Comunista, grazie a documenti raccolti sin dal 1938. L’indagine terminerà solo a luglio 1976 ovvero un anno dopo l’abolizione della HUAC, avvenuta nel gennaio 1975. I documenti dell’FBI, da poco disponibili e di semplice accesso, raccontano quanto Welles fosse realmente vicino agli ambienti di sinistra e quanto il suo impegno politico fosse concreto, anche dopo il successo planetario di Quarto potere. La fuga di Welles in Italia nel 1947 è figlia di queste scelte giovanili e del radicale cambiamento di atteggiamento verso il comunismo realizzato negli Stati Uniti dalla presidenza Truman. L’arrivo del regista nel nostro Paese[5] è segnato dall’incontro con uno degli artefici dell’approvazione della mozione presentata da Grigor Dimitrov al VII Congresso dell’Internazionale Comunista e che diede vita al Fronte Popolare internazionale, il segretario del PCI, Palmiro Togliatti. Tutte informazioni all’apparenza slegate, ma che in realtà hanno un chiaro legame con gli eventi storici statunitensi e la biografia di Welles. Il 1938, dunque, è un anno chiave per la carriera del regista e Too Much Johnson ne è parte integrante. Tutto quello che produce, scrive e dirige in questo anno particolare lo condurrà alla RKO che, a sua volta, lo metterà nelle migliori condizioni per realizzare Quarto potere. Too Much Johnson viene usato da Welles come parte integrante del suo curriculum artistico-professionale e la casa di produzione hollywoodiana lo visiona e ne rimane entusiasta. Welles in questa operazione riversa tutto quello che ha assorbito in ambito cinematografico. Molte inquadrature, dalle prospettive insolite, sono di ispirazione sovietica e le atmosfere d’avanguardia storica sono al centro di molti passaggi, come ha notato il suo allievo italiano più famoso, Roberto Perpignani. Theodor Adorno e Max Horkheimer forse avrebbero attenuato la loro posizione molto drastica su Welles e Quarto potere se avessero visto anche Too Much Johnson. I due esponenti più famosi della Scuola di Francoforte, infatti, criticarono il regista per essere stato, con il suo capolavoro di esordio pieno di scelte stilistiche fuori dalle regole estetiche vigenti, essenzialmente funzionale al sistema dell’industria culturale:

Tutte le violazioni degli usi del mestiere commesse da Orson Welles gli vengono perdonate, perché – scorrettezze calcolate – non fanno che rafforzare la validità del sistema. L’obbligo dell’idioma tecnicamente condizionato che attori e registi devono produrre come natura, perché la nazione possa farlo proprio, si riferisce a sfumature così sottili da raggiungere la raffinatezza di mezzi di un’opera d’avanguardia, con cui peraltro quest’ultima, al contrario di quelli, serve alla verità. La rara capacità di adempiere impeccabilmente all’esigenza dell’idioma della naturalezza in tutti i settori dell’industria culturale, diventa il crisma dell’abilità e della competenza[6].

Too Much Johnson è un’opera rimasta invisibile al pubblico e alla critica per settant’anni, ma la sua inaspettata scoperta racchiude, come le casse in cui è stato ritrovato, i temi che hanno reso poi famoso Welles. Il labirinto, il falso come motore della storia e delle storie narrate da lui come persona e dai suoi personaggi, la tendenza innata a sperimentare e a stupire. Lo studio di Too Much Johnson, con tutto il suo carico di mistero e di fascino per un’opera non solo incompleta, ma appositamente nascosta per anni, è un crogiolo di “wellesianietà” inaspettato. Un anello che mancava agli studiosi per approfondire il passaggio, che diventerà irreversibile, dalla forma teatrale a quella cinematografica. Dopo la realizzazione di quest’opera, infatti, Welles si concentrerà sul cinema e comprenderà che fondere teatro e cinema è possibile.

Welles ha tenuto nascosta questa sua opera giovanile per anni e l’evento dell’incendio della sua villa di Madrid sembra sia stato davvero provvidenziale. L’episodio, infatti, pur essendo stato riferito dallo stesso regista in diverse occasioni, risulta, sulla base di alcuni documenti custoditi presso il Museo Nazionale del Cinema di Torino e la testimonianza di Beatrice, la figlia più giovane di Welles, del tutto falso. La conferma di questa ipotesi, ovviamente, è stato il ritrovamento della copia in nitrato di Too Much Johnson. Misteriosi, ancora oggi, rimangono i motivi per cui si sono dovuti attendere esattamente settant’anni perché questa opera venisse alla luce. Attraverso i materiali recuperati per questo studio, è stato possibile ricostruire il percorso che le casse, appartenute a Welles, hanno effettuato per giungere a Pordenone. Il primo agosto 1970 un corto circuito genera un piccolo incendio che intacca, per pochi minuti, la biblioteca della villa “Mi Gusto”: viene domato con la pompa della piscina da uno degli inservienti. Tutto il materiale più importante (pellicole, sceneggiature e documenti vari) è, infatti, custodito nel seminterrato che non viene in alcun modo raggiunto dell’incendio. A febbraio dello stesso anno, Welles abbandona l’Italia per non farvi più ritorno. Nel 1973, poco prima di vendere la residenza spagnola, Welles invia la figlia Beatrice a Madrid per controllare lo stato di conservazione delle pellicole. In seguito Ann Rogers, fidata segretaria personale del regista, da Londra effettua una spedizione da Madrid a Roma, a nome di Paola Mori, di tutti i materiali presenti nella villa di Aravaca: pellicole, sceneggiature, appunti e mobilio. La ditta Interdean di Roma, prende in custodia i materiali. Nel febbraio del 1975, Orson Welles riesce a rientrare in USA per ritirare un premio dell’American Film Institute e vi rimane fino alla sua morte, nel 1985. La Interdean, caduta in una crisi economica, decide, alla fine degli anni Settanta, di affidare gli averi di Welles alla ditta di Pordenone, la Roiatti traslochi, che li custodisce fino al 2008, anno in cui decide di donarli all’associazione Cinemazero. Le bobine di Too Much Johnson vengono individuate da Ciro Giorgini nel febbraio 2009. Dopo un lavoro di restauro effettuato dal George Eastman Museum, la copia del film inedito viene proiettata a Pordenone l’8 ottobre 2013. Orson Welles ha, in diverse occasioni, affermato che Too Much Johnson era andato distrutto nell’incendio del 1970. La spiegazione più verosimile di questa reiterata dichiarazione è che la parte filmata dello spettacolo teatrale, realizzata pochi anni prima del suo primo e più famoso lungometraggio, potesse raccontare una storia in palese contrasto con il mito che Welles aveva costruito nel corso della sua carriera: un giovane di venticinque anni senza conoscere il cinema aveva, infatti, girato il film più bello della storia del cinema. Ma Too Much Johnson racconta che Welles si era misurato con la forma cinematografica già prima di Quarto potere. Il falso incendio di Madrid ha anche cancellato dalla ricerca un altro importante tassello della carriera di Welles: il carteggio con il suo collega sovietico Sergej Michajlovič Ėjzenštejn. Grazie al supporto di Sergei Kapterev, Senior Researcher all’Institute for Film Art di Mosca, in questo studio di ricerca sono stati presentati alcuni frammenti di questo epistolario. Lo studioso russo ha manifestato i suoi dubbi sulla reale esistenza del carteggio:

La mia ipotesi è che il periodo in cui la loro corrispondenza avrebbe potuto svilupparsi non era esattamente quella più adeguata: era l’inizio del primo stadio acuto della Guerra Fredda, per cui Ėjzenštejn probabilmente non era particolarmente desideroso di impegnarsi dopo la sua prima lettera (da lui inviata come rappresentate ufficiale di un’istituzione sovietica). Il fatto che Ėjzenštejn avesse problemi a causa di Ivan il Terribile potrebbe anche aver contribuito alla sua mancanza di volontà di esporsi a possibili critiche ideologiche[7].

Un problema speculare ma simile a quello che Welles ha dovuto subire in USA negli anni a cavallo tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e l’inizio della Guerra Fredda, quando era sotto indagine da parte dell’FBI. Ma alla luce del ritrovamento di Too Much Johnson e della certezza che l’incendio non abbia avuto quella distruttività descritta da Welles, è lecito aspettarsi di trovare tutte le lettere di questo rapporto a distanza che il regista ha riferito fossero custodite a Madrid.

L’ipotesi che il regista temesse la “scoperta” di una parte importante della sua carriera antecedente Kane è soprattutto suffragata dall’analisi del testo filmico, che svela una serie di soluzioni di messa in scena e di montaggio, frutto di un’adeguata preparazione tecnica da parte di Welles. Nonostante le evidenti ingenuità, frutto di una totale inesperienza, e l’edizione non completa, Too Much Johnson è segnato da venature anarcoidi impresse da una creatività generata da un gruppo di giovani artisti, impegnati politicamente, che contribuiscono, ognuno con la propria competenza, a dar vita a un anomalo prodotto filmico. Too Much Johnson, infatti, a una prima visione appare un omaggio alle slapstick comedies degli anni Venti. Un’analisi più approfondita mostra poi un impiego consistente di riferimenti alle avanguardie sovietiche ed europee. In questa operazione cinéphile si celano le sollecitazioni provenienti da Paul Bowles e Harry Dunham, che, prima di Too Much Johnson, si erano cimentati con il cinema e avevano avuto solide e costanti frequentazioni con esponenti di spicco dell’avanguardia newyorkese come Man Ray e successivamente con il regista-pittore tedesco Hans Richter. Il giovane Welles, inoltre, si deve applicare in maniera sistematica al montaggio e, per approcciare il problema, si dedica allo studio di La settima arte di Pudovkin, uno dei testi teorici più importanti della storia del cinema. I risultati, sebbene acerbi e frutto di pura intuizione, sono estremamente interessanti perché fanno trasparire quell’innata tendenza a sperimentare e a conoscere l’ignoto per familiarizzare con esso, che Welles ha sempre avuto durante l’arco di tutta la sua carriera.

Too Much Johnson rimane un’opera unica e originale, che continua a emanare il suo fascino, a distanza di ottant’anni dalla sua realizzazione. Il ritrovamento della copia del film a Pordenone ha, infatti, permesso a una compagnia teatrale newyorkese di realizzare il sogno artistico di Orson Welles il 5 febbraio 2015, in occasione del centenario della nascita del regista. L’evento è stato organizzato da Bruce Goldstein, direttore della programmazione di repertorio allo storico cineclub Film Forum di New York. William Hohauser ha selezionato le immagini della copia filmica di Too Much Johnson, mentre l’attore Allen Lewis Rickman ha adattato e diretto la parte teatrale dell’evento, alla cui realizzazione hanno partecipato nove attori: Allen Lewis Rickman, Carl Wallnau, Yelena Shmulenson, Jacqueline Sydney, Bob Ader, Karen Sklaire, Ben Rauch, Jonathan Smith, Steve Sterner[8]. L’attrattiva è ancora più intensa quando ci si pone come spettatori interessati a considerare non solo gli aspetti estetici, pur molto fascinosi, ma soprattutto quelli storici. Too Much Johnson è rimasto nel cuore di Welles molto probabilmente perché gli ricordava la sua giovinezza piena di progetti, di idee e di passione politica. Un piccolo gioiello pieno di mistero e di forza rivelatrice sulla personalità e la carriera di uno dei grandi Maestri dell’arte filmica.

[1] L’11 settembre 1938 la CBS trasmette l’adattamento radiofonico della tragedia shakespeariana. Il commento musicale, a differenza delle altre trasmissioni gestite da Bernard Herrmann, viene affidato a Marc Blitzstein, già autore delle musiche dello spettacolo teatrale. Il compositore aveva partecipato, insieme a Welles, agli incontri sul Fronte Popolare, organizzati dal Partito Comunista nel marzo e aprile del 1938. Orson Welles on the Air: The Radio Years, Catalogue for exhibition October 28–December 3 1988, The Museum of Broadcasting, New York, pp. 50–52. È possibile riascoltare, in streaming, la trasmissione della CBS sul sito dell’Indiana University:https://orsonwelles.indiana.edu/items/show/2201.

[2] Hallie Flanagan, Arena: The Story of the Federal Theatre, Limelight Editions, New York, 1985, pag. 115.

[3] Mail inviata all’autore in data 3 settembre 2016. In particolare Tom Hurwitz ha dichiarato: “Leo ebbe modo di conoscere molti attori del Mercury Theatre grazie alle lezioni di recitazioni che Lee Strasberg teneva al Group Theatre, un’esperienza teatrale della sinistra newyorkese che mio padre frequentava assiduamente”.

[4] L’intervista, realizzata presso la casa romana del montatore, è stata condotta, oltre che dall’autore, anche da Alessandro Aniballi e filmata da Mario Garofalo il 4 dicembre 2016.

[5] Alberto Anile, nel sua ricerca monografia su Welles, riporta il testo della prima conferenza stampa italiana organizzata in coincidenza con l’arrivo del regista a Roma, il 12 novembre 1947. Una delle domande, rivolte a Welles, fa esplicito riferimento alle indagini del governo degli Stati Uniti sulle infiltrazioni comuniste all’interno del mondo del cinema e al suo coinvolgimento diretto: “Com’è finita l’inchiesta sugli attori accusati di attività antiamericana, tra i quali è stato messo anche il suo nome?”. In Alberto Anile, Orson Welles in Italia, Il Castoro, Milano, 2006, p. 27.

[6] In Max Horkheimer e Theodor Adorno (1947), Dialettica dell’Illuminismo, Einaudi, Torino, 2010, pp. 135-136.

[7] Testo di una mail spedita all’autore da Sergei Kapterev in data 12 agosto 2017.

[8] Si veda https://filmforum.org/film/too-much-johnson-special-event-film-feb-5. Il primo a parlare di questo evento è stato, come sempre, Ray Kelly, che su Wellesnet ha annuciato sin dal 26 gennaio 2015 l’organizzazione dello spettacolo: si veda: http://www.wellesnet.com/too-much-johnson-stage-and-film-show-sells-out-2nd-film-forum-date-added/. In seguito Giulia D’Agnolo Vallan ha descritto nel dettaglio lo spettacolo: si veda https://ilmanifesto.it/il-segreto-lato-comico-di-orson-welles/.

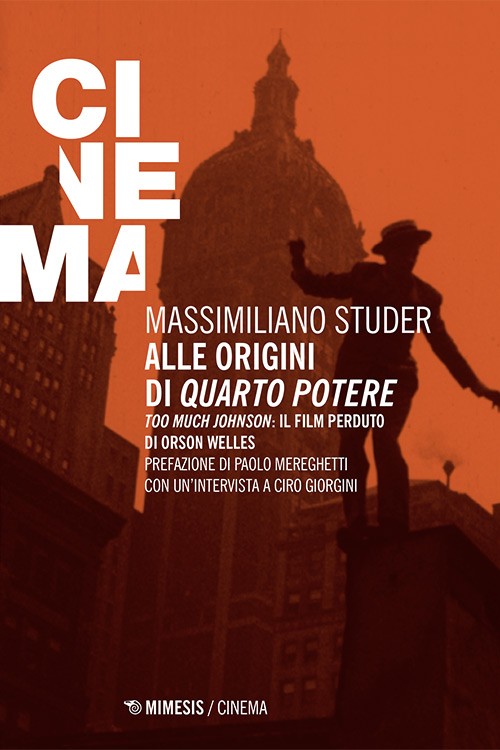

Questo brano è tratto da Massimiliano Studer, Alle origini di Quarto potere (Mimesis Edizioni, Milano 2018, pag. 238, 20€).