[il presente testo costituisce la postfazione al volume di E. Marino Andarsene sognando. L’emigrazione nella canzone italiana, Cosmo Iannone, Isernia 2014]

Qualcuno sostiene che sia possibile rintracciare, nel grande mare delle differenze culturali, alcune costanti antropologiche che accomunerebbero tutti gli esseri umani: venire al mondo, morire, gioire, partorire, diventare padri, invecchiare, amare. Non siamo forse tutti, sul cuore della terra, esposti a queste esperienze? Sì, ma è troppo poco per poter dire che c’è qualcosa che ci rende uguali. Ogni cultura declina ciascuna di quelle esperienze in modo diverso, e dentro ogni cultura ogni individuo le rimodula. Posto che si possa ancora parlare di ‘cultura’ (ché essa non è un monolite, ma un ‘processo negoziale in atto’) e che si possa ascrivere un individuo a una specifica ‘cultura’ senza avvedersi di stare forzando la realtà.

La storia dell’emigrazione italiana è uno dei migliori viatici per la comprensione di cos’è una cultura, come essa funziona, a quale livello di ibridazione essa può arrivare, di come la cultura sia il risultato della fusione di molti punti di vista (e di partenza) diversi. Gli italiani hanno disseminato la loro cultura popolare e alta ovunque nel mondo, contaminando i luoghi di approdo e facendosene contaminare. E hanno viaggiato non solo verso l’esterno, ma anche verso il Nord, verso Torino, Milano, Genova. Sono diventati i gabibbi, i terùn. Hanno dato e preso. Le hanno date e le hanno prese. Perché l’incontro non è un minuetto, e il dialogo non esclude il conflitto. E l’identità non è un menu à la carte in cui si sceglie deliberatamente cosa essere. È ciò che è accaduto anche a chi in Italia è arrivato per scelta o per disperazione.

Nell’emigrazione ci si porta dietro qualcosa, nonostante l’ibridazione. Già, ma cosa? La domanda è, citando Stuart Hall: cosa rimane immutato quando si viaggia?

Un mucchio di cose, si potrebbe rispondere. Cose che si combinano nella testa di chi se le porta dietro, che si trasfigurano fino a diventare altro da ciò che erano, ricordi, esperienze, che risiedono nella memoria non come cassaforte inespugnabile, ma come velo trasparente, parete porosa.

Ecco, la canzone dell’emigrazione racconta di questa memoria metamorfante e dell’immaginazione di chi rimane. Il paese natio diventa, nei ricordi di chi lo ha lasciato, il posto più ameno del mondo, mentre chi ritorna affronta la delusione e si scontra con una realtà mediata da ciò che l’emigrante ha visto e ora gli permette di fare il confronto. Chi resta racconta le sofferenze dell’addio, la paura del futuro, la speranza per una vita migliore, la nostalgia.

Viaggio e nostalgia, ecco due ‘costanti antropologiche’. È diversa la loro declinazione se si cambia cultura? Oppure chi emigra avrà sempre a che fare con questo dolore del ritorno, nòstos nel tempo ma anche nòstos nello spazio? Oggi corre l’immagine di ‘emigranti’ che si sposterebbero per scelta e non per bisogno, potendo spendere ottimi titoli di studio: libro in una manoe tablet nell’altra. Se fosse così, si farebbe fatica anche a chiamarli emigranti. Certo c’è anche questo, ma esiste ancora, e forse è preponderante, il flusso migratorio dei ‘poveri’ (negli ultimi vent’anni dal Sud sono emigrati 2,5 milioni di persone).

La canzone dell’emigrazione italiana è densa di nostalgia fino al parossismo. Italia terra infelice (nel 1903 la vita media, ci dice Marino, era di 25 anni), eppure “il tema del rimpianto per un’epoca felice definitivamente scomparsa, trovava sempre terreno fertile nella canzone italiana e si legava bene a quello dell’emigrazione”. Emigrazione e nostalgia sembrano una diade indissolubile.

Per cercare di capirci qualcosa, facciamo un passo indietro, e ragioniamo sulla questione meta-teorica del racconto.

Le canzoni dell’emigrazione possono raccontare in due modi diversi: esse raccontano attraverso la voce dei protagonisti, di coloro cioè che emigravano, che quei canti li portavano dapprima oltreoceano e poi nel Nord dell’Europa e dell’Italia; esse possono raccontare attraverso la voce di coloro che rimasero, e tra questi si può ancora distinguere tra coloro che appartenevano ai ceti popolari e che condividevano con gli emigranti molte cose, e coloro che invece appartenevano al ceto borghese e intellettuale.

Non si tratta qui di far valere ciò che Edward Said chiamava ‘esclusivismo possessivo’, ovvero “the sense of being an exclusive insider by virtue of experience”, e che dunque solo chi è insider possa raccontare dall’interno, per l’appunto, un determinato fenomeno con una affidabile dose di veridicità, viene fatto di dire di ‘autenticità’. Fare esperienza di un fenomeno non è tutto, e l’autenticità è concetto scivolosissimo, soprattutto se condividiamo un’idea di cultura come processo negoziale in atto in cui – pur non nascondendo le asimmetrie tra alto e basso, aulico e popolare, ricchezza e miseria, dominanti e dominati; ovvero pur non ignorando la violenza storica che è insita anche nel racconto di un fenomeno, violenza che si incarna nella narrazione ventriloqua da parte di soggetti dominanti che intendono rappresentare i subalterni – si dà vita all’ibridazione di cui si parlava all’inizio, mediante la quale vi è uno scambio (per quanto asimmetrico) tra culture dominanti e subalternità. Dunque lungi dal sostenere che solo coloro che hanno vissuto l’emigrazione possono spiegare l’emigrazione. Ma la tentazione di farsi cullare dai versi di Rino Gaetano (“Sì devo dirlo ma a chi / Se mai qualcuno capirà / Sarà senz’altro un altro come me”, in Ad esempio a me piace il Sud, dall’album Ingresso libero) è forte.

Eppure, si pone il problema di capire: chi parla per chi? O, nel nostro caso: chi canta per chi?

Mi è parso di scorgere, nel saggio di Marino, la traccia di una frattura tra la canzone dell’emigrazione dell’Ottocento e della prima metà del Novecento, fatta di canti popolari sui quali si stende certo l’ombra dell’etnomusicologo che li raccoglie (ogni raccolta, anche in demologia, può risentire dell’influenza di colui che raccoglie, soprattutto quando la demologia dell’Ottocento era opera di meridionalisti borghesi ‘illuminati’), ma più vicina alla condizione subalterna; e la canzone dell’emigrazione del secondo dopoguerra, nella quale si assiste ancora a una discrasia tra coloro che sostenevano la necessità di restare alla tradizione e raccogliere il materiale, e coloro che intendevano farne musica più popolare per accedere a un più vasto uditorio: ma in entrambi i casi, a parte alcune eccezioni, si trattava di studiosi e musicisti ‘intellettuali’ e ‘borghesi’.

E qui torna, appunto, il tema della rappresentazione. Certo anche nella prima metà del Novecento forte era la presenza di autori e musicisti ‘di professione’ (i Bovio, i Valente, i Bixio e i Cherubini) e comunque di autori non popolari e subalterni che non avevano necessariamente vissuto l’emigrazione. Ma è nella seconda metà del secolo scorso che si intravvede, nel contesto della canzone dell’emigrazione, un dibattito tra chi intendeva far parlare direttamente gli interessati, e chi invece riteneva di doverli rappresentare. Vecchia storia: Marx nel 18 brumaio parla dei contadini francesi come non una classe sociale, ma un sacco di patate. Essi non possono rappresentarsi, devono essere rappresentati. E qui entra in gioco il doppio senso di rappresentazione: darstellen (rappresentazione nel senso estetico) e vertreten (l’essere rappresentati da un soggetto che parla a nome di un altro, dunque in senso politico). Alcuni intellettuali hanno inteso parlare a nome dei subalterni sovrapponendo la propria voce alla loro, in un esercizio di ventriloquio che sopperisse alla presunta mancanza di coscienza politica (e del resto non è forse vero che nel Sud a cavallo tra la prima e la seconda metà del Novecento i contadini si recassero nelle sezioni del Pci con il cappello in mano, poveri cristi?). Secondo i dirigenti comunisti, le rivolte contadine del Sud avrebbero dovuto essere emendate delle loro componenti ritenute passatiste, anarcoidi, millenaristiche, folkloristiche. Nella cultura comunista chi si occupava delle rivolte contadine veniva, come ricorda ancora Faeta, guardato “con ironica sufficienza quando non apertamente additat[o] al pubblico disprezzo”(Questioni italiane. Demologia, antropologia, critica culturale, Bollati Boringhieri, Torino 2005, p. 104.).

Insomma, la canzone dell’emigrazione del primo Novecento pare raccontare più genuinamente il fenomeno. Mentre nella seconda parte del secolo i cantautori intendono raccontare ‘dall’esterno’, farne musica popolare (nel senso di pop), per avvicinare le masse alla questione. Occorreva che gli intellettuali raccontassero l’emigrazione e conducessero le masse subalterne per mano. Alla nostalgia delle canzoni dei poveri emigranti (la mamma, la terra natia, il mare, il sole…) si sostituisce la ricercatezza nei testi, la raffinatezza delle musiche. Qualche guizzo guascone, come quel Carosone accusato di sfottere (Marino racconta che Bolchi sul Corriere scrisse che Carosone “sfotte, capite? Sfotte!”) la tradizione. Ma in generale o conservatorismo musicale, oppure cantautorato.

Certo la nostalgia dei canti dell’emigrazione era una melassa appiccicosa, ma – lo dice un Verdone imbolsito nella Grande bellezza di Sorrentino – “che c’è di male nella nostalgia?”. Quello era il modo di rappresentarsi degli emigranti, prima dei bei versi dei cantautori (che certo, occorre dirlo, hanno avuto però il merito di avvicinare il grande pubblico a quelle tematiche).

C’è poi un tertium genus, tra cultura popolare tout court e intellettuali tout court (ma è evidente che stiamo semplificando): i musicisti-‘intellettuali’-meridionali-impegnati che rappresentano (nel doppio senso enunciato più sopra) la cultura popolare. Un genus che si autorappresenta e che cerca di sfuggire alla melassa della nostalgia, del ‘piangersi addosso’. Con effetti interessanti.

Tratterò a questo proposito il caso di Onda calabra, canzone del Parto delle Nuvole Pesanti citata nel saggio di Marino, e dell’uso che l’attore e regista Antonio Albanese ne ha fatto per il suo film Qualunquemente. La vicenda segnala i rischi dell’autoetnografia, del raccontarsi anche attraverso l’autoironia, che però in mano ad altri può sortire effetti differenti.

L’uscita del film ha scatenato una polemica sull’uso che Antonio/Cetto La Qualunque ha fatto della hit del Parto, colonna sonora del ‘rockumentario’ Doichlanda, film-documentario sull’emigrazione italiana e meridionale in Germania. Nel film di Albanese la canzone del Parto è diventata appunto la (obiettivamente divertente, seppure amara) Qualunquemente e cambia di senso: per il Parto “ci sono le rose/se le guardi non sono più rose”, mentre per Cetto “c’è uno scoglio che si è trasformato/in pilastro di cemento armato”; per il Parto “I tuoi occhi é un luogo della mente/Passo il fiume e non ricordo niente”, che per Cetto diventa “se ti senti un tipo esuberante/costruisci abusivamente”.

Voltarelli, ex frontman del Parto, ha accusato Albanese di aver stravolto la sua canzone, di averla trasformata in macchietta, in caricatura, trasmettendo un’immagine deleteria della Calabria tramite una canzone che era invece l’inno di quella Calabria “che non si piange più addosso” (parole di Voltarelli). Il Parto senza Voltarelli si è invece detto stupito dell’attacco del loro ex cantante a Albanese, e sostiene che la canzone non è affatto macchiettistica, e che il Parto stesso ha spesso usato la cifra dell’ironia: “D’altra parte vorrei ricordare che noi stessi abbiamo usato spesso l’arma dell’ironia (e della “macchietta”?) per raccontare pagine e storie dolorose del Sud e della Calabria in particolare”.

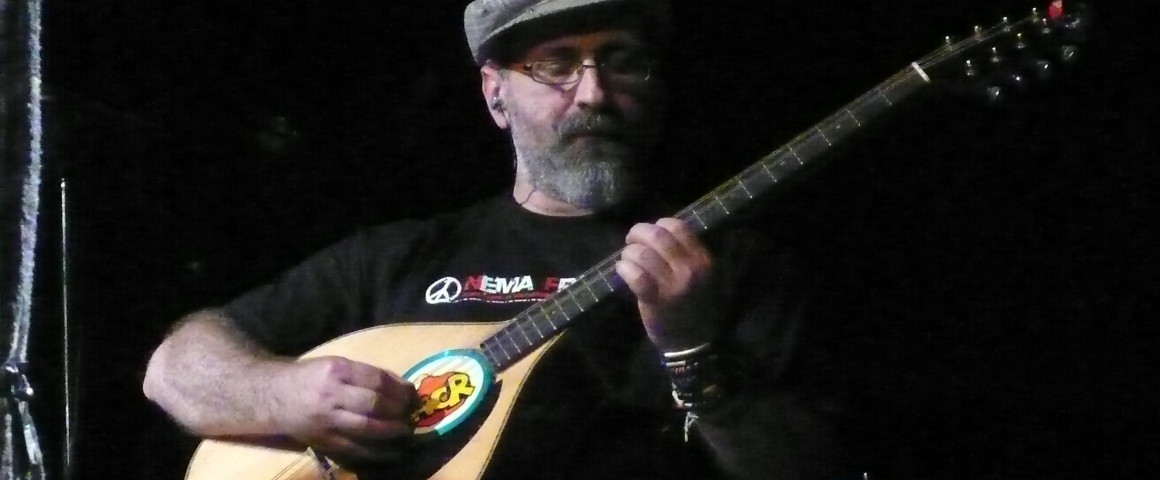

Il fatto è che il Parto di Onda calabra, come riconoscono i suoi attuali membri, ha spesso usato un’immagine caricaturale, ironica, forse anche ‘macchiettistica’ del Sud. Meridionali cialtroni, un po’ straccioni, le barbe incolte e i baffi, un po’ gipsy e un po’ terroni: erano questi i personaggi impersonati dai musicisti del Parto nelle loro performance. E la loro musica era ‘etnica’, richiamava le radici rivisitandole, ma sempre giocando con le origini, col dialetto, con la tradizione popolare. Una specie di wedding and funeral band di sapore balcanico, in linea con la riscoperta etnica che tanta parte ha avuto nella cultura musicale degli ultimi venti anni.

Anche il film Doichlanda, la cui colonna sonora è appunto Onda calabra,in fondo altro non è se non un gioco sullo stereotipo, sul pomodoro e sulla melanzana, sulla cucina e sulle radici, sulle ricette della mamma, sulla malinconia e sui kilometri da fare per arrivare al paesello. Un film popolato di gente dagli occhi tristi, emigranti calabresi dall’italiano incerto. E i membri del Parto a loro agio in quella fauna un po’ vera e un po’ grottesca.

Ora, questo esercizio auto-etnografico (descrivere se stessi agli occhi degli altri) ha un rischio: mentre si gioca con lo stereotipo, allo stesso tempo lo si riproduce e alimenta. Giocare a fare i terroni può essere insieme un esercizio critico di auto-etnografia ma anche un modo per continuare ad alimentare, magari non volendo, quello stesso cliché. Si tratta del problema dell’auto-etnografia e di una sua specifica versione che chiameremo, seguendo la studiosa Gayatri Spivak, essenzialismo strategico. L’essenzialismo si verifica quando la descrizione delle culture fa leva su stereotipi che semplificano usando opposizioni binarie: noi/loro, Occidente/Oriente, Nord/Sud, civiltà/barbarie, etc. Esso diviene strategico quando coloro che vogliono descriversi agli occhi degli altri usano quegli stessi stereotipi a fini identitari intendendo però rivisitarli. Dunque per farmi conoscere dai non indiani impersonerò l’indiano ‘tipico’, quella figura di indiano che gli altri si aspettano di trovarsi di fronte. Ecco, questa descrizione di sé, pur a fini emancipatori, rischia di riprodurre quegli stessi cliché che vengono usati in chiave critica.

Il gioco di specchi dell’autoetnografia, anche quando esso si esprime attraverso l’arte e la musica, si muove sempre sul filo del rasoio, diviso tra il tentativo astuto di emancipazione e il rischio di riproduzione del cliché che si intenderebbe combattere.

Il problema è che la musica meridionale (ma esiste, come genere?) è stata spesso costretta a rappresentarsi nella veste di musica dell’emigrazione, della subalternità, in una sorta di auto-orientalizzazione che riproduca lo stereotipo, quasi a significare che per questi musicisti si ha ‘cittadinanza musicale’ solo se essi si auto-ascrivono alla ‘casella’ di una certa musica ‘etno-folk-popolare’: da qui il fiorire di tutta una serie di gruppi e artisti che si richiamano alle ‘tradizioni’, alla storia del Sud, in chiave ironica o seria che sia. Come se i musicisti provenienti dal Sud potessero, per essere tali (cioè per essere musicisti), solamente suonare pizziche e tarante, e non – per dire – punk o rock o rap.

Tra la ricerca, dunque, di una introvabile (perché inesistente) autenticità e ‘purezza’ e la mediazione di intellettuali che parlano in nome della cultura popolare e subalterna, spesso ventriloquandola, si muove chi oggi studia quella cultura e le sue implicazioni, anche musicali. Fermo restando che non c’è da attribuire ragioni e torti, o di sapere chi ha fatto meglio. Tenendo però presente che non si può chiedere, a coloro che hanno vissuto (e vivono) la grande tragedia dell’emigrazione, di non pensare, magari trasfigurandolo, al luccicare del mare.