La sapienza inizia dal timore del Signore, recita il salmo 111 (v. 10). Si può essere d’accordo. Hegel lo era; nel IV capitolo della Fenomenologia dello Spirito (1807) ci racconta come vanno le cose tra servo e padrone, viste dal punto di vista del terzo, il Signore assoluto: la morte – maschile in tedesco – che il servo teme non meno del padrone. Il timore della morte genera sapienza, die Weisheit; è un classico: la soggezione alla morte genera il soggetto.

Molto bene, così la sapienza è sistemata in conformità allo spirito religioso di tutti i tempi, millenario ma sempreverde. Ma con la scienza, col sapere laico, il Wissen e la Wissenschaft, che prescindono da ipotesi sul Divino Architetto dell’Universo, Demiurgo o Spirito Assoluto che sia, come la mettiamo? Esiste un qualche timore, per non dire angoscia, che genera la scienza?

Qui sono fortemente tentato di rispondere di sì, ben sapendo di suscitare l’automatica attivazione di un complesso di resistenze, che sembra essere già lì, pronto a scattare come una molla per neutralizzare simili attacchi o provocazioni. Provo a dirlo citando Kierkegaard, famoso antihegeliano:

il timore e il tremore di fronte all’infinito genera la scienza.

L’infinito fa paura, questo è il dato di fatto perdurante, tuttora attuale, esattamente come il timore di quel Signore che ci pervade tutti, credenti e non credenti. Ma da lì a dire che la paura dell’infinito faccia nascere la scienza ne corre. Tanto è vero che per secoli di scienza alla Galilei o alla Cartesio se n’è vista poca, eccezion fatta per qualche anticipazione ellenistica o medievale. Se tale paura esiste, sul lungo periodo non è stata feconda di altro che di inibizioni scientifiche. Per essere storicamente più credibile e sintonizzato sull’attuale diffuso antiscientismo, dovrei dire: Il timore dell’infinito inibisce la scienza. Ed è quanto provvisoriamente ammetto.

Aristotele resta il campione insuperato di inibizione s fronte dell’infinito. Cosa gli aveva fatto di male, l’infinito? Non poco. Comprometteva la scienza come era intesa allora. In tempi prescientifici – con questo termine intendo l’epoca prima di Galilei e di Cartesio – la scienza era conoscenza delle cause; in latino, scire per causas. L’infinito comprometteva irrimediabilmente la scienza antica, destabilizzando l’ordine stabilito (da chi?) delle cause e degli effetti. Perché?

Il tema eziologico, o della causa, è un tema inattuale nella riflessione filosofica, presa com’è da interessi pratici più rilevanti – si pensi ai temi della bioetica e della biopolitica. Ma, anche se non riconosciuta, c’è una certa urgenza a riprenderlo, perché da lì passa la linea di discriminazione tra scienza antica e moderna. Non saremo mai moderni – direi alla Latour – se non ci chiariamo bene le idee sulla differenza tra scienza antica e moderna: la prima che era scire per causas, essenzialmente diacronica e storica, la seconda che è scire per theoremata, sostanzialmente sincronica o per simmetrie. Qui mi soffermo sul “pericolo infinito” come era percepito dagli antichi pensatori e come è avvertito dai moderni umanisti, perché condiziona lo spettro delle possibili riflessioni epistemologiche e in un certo senso le incornicia, circoscrivendo il campo culturale che ci tocca dissodare oggi.

Per la cultura antica, che era più cognitiva della moderna, scienza voleva dire conoscenza di quel che c’è. Gli antichi erano ontologici: seguivano virtute e canoscenza. La virtus, prima che potenza etica, era la potenzialità degli effetti. L’oppio fa dormire perché ha la virtus dormitiva. Che era determinante ma non immediata da determinare. Conoscere l’effetto An significava conoscere la causa An-1; ma conoscere la causa An-1, non bastava; si doveva conoscere la causa An-2 di An-1; via di questo passo, dopo un numero finito di passi, si arrivava alla causa prima A1, supposta esistere per definizione, che ratificava la conoscenza, rendendola effettiva. La catena finita delle cause A1, A2, … An-1, An era anticamente considerata l’unica forma di scienza. Di infinito, neanche a parlarne.

Questo è il famoso principio di ragion sufficiente; esso stabilisce che ogni effetto ha almeno una causa, che lo determina, e ogni causa determina esattamente un effetto e solo uno; in termini semplici: a cause uguali, effetti uguali. È questo il principio deterministico dell’ontologia aristotelica, grazie al quale la causa determina l’effetto – e un solo effetto – cioè il passaggio dall’essere in potenza all’essere in atto – e un solo atto. Tolto il principio di ragion sufficiente, la costruzione ontologica aristotelica, ma non solo lei, decade.

Praticamente, senza principio di ragion sufficiente, non solo non si darebbe conoscenza del mondo, ma il mondo neppure esisterebbe; svanirebbe non solo l’epistemologia ma anche l’ontologia; il mondo risulterebbe vuoto; ogni ente rimarrebbe in potenza, nel grembo di dio, il Divino Artefice, e non ci sarebbero enti in atto; ci sarebbe niente, perché niente determina alcunché, come temeva Leibniz. Perché non esiste niente invece di qualcosa? Perché c’è una ragione per ogni cosa, risponde il catechismo ontologico, oggi in veste di nuovo realismo.

Il pericolo è proprio oggettivo: l’infinito minaccia il mondo di nientificazione. Se si dovesse regredire indefinitamente di causa in causa, senza mai arrivare alla causa prima, il mondo rimarrebbe senza eventi. Se dopo la causa A1, si dovesse risalire alla causa A-1 e dopo la causa A-n alla causa A-n-1, non solo non si arriverebbe ad alcuna conoscenza, ma addirittura a nessun ente, perché nulla sarebbe definitivamente determinato dalla causa prima, che non esiste. Non lo dico io ma Tommaso d’Aquino che, argomentando sul regresso all’infinito, “dimostra” l’esistenza di dio come causa prima. Oggi come oggi, tenere l’infinito a distanza è più che giustificato. Abbiamo altri problemi che per essere su scala finita non sono meo immensi e più urgenti da risolvere; sono i problemi pratici e concreti su scala globale, che vanno dall’effetto serra alla denutrizione infantile, dalla sopravvivenza di 500.000.000 malarici nel mondo all’esaurimento delle riserve energetiche, ecc.

Per ragioni teoriche e pratiche Aristotele proscrisse l’infinito in atto dalla sua fisica, che fu anche la sua vera metafisica ed è la fisica della nostra odierna vita quotidiana. Dopo di lui l’infinito venne concepito solo come façon de parler, diceva Gauss ancora nel XIX secolo, cioè solo come quantità sempre più grande; l’infinito classico è solo un infinito potenziale che, passando all’atto grazie all’operazione di misura, risulta sempre finito e limitato, per quanto grande. (Giustamente, una misura con strumenti finiti non può produrre – scrivere – un valore infinito). Il nome greco per questo infinito potenziale era ápeiron, senza confini che lo limitano. Detto in termini lacaniani, l’infinito ha nei millenni condiviso il territorio logico dell’impossibile: “non ha cessato di non scriversi”. L’infinito o del reale? ci si potrebbe ancora chiedere, al seguito del maestro parigino.

L’infinito potenziale – va detto – era un ente bizzarro persino per l’ontologia aristotelica; rimaneva sempre in potenza; non passava mai all’atto, come se mancasse la causa giusta per farlo transitare dal non-essere all’essere. Una volta di più va registrata l’inimicizia tra l’infinito e la causa. L’infinito in potenza rimase nella speculazione aristotelica l’ente duale della materia, che per definizione era la potenzialità pura, mai attuata. Infinito e materia usciranno dal “sonno potenziale” solo con l’avvento del discorso materialista scientifico, praticamente solo dopo Galilei, cioè non molto tempo fa.

L’infinito in atto, che faceva paura, potendo sia annichilire l’essere sia azzerare ogni forma di conoscenza, era perciò proscritto; era messo al di là del confine; era confinato nell’extraterritorialità.

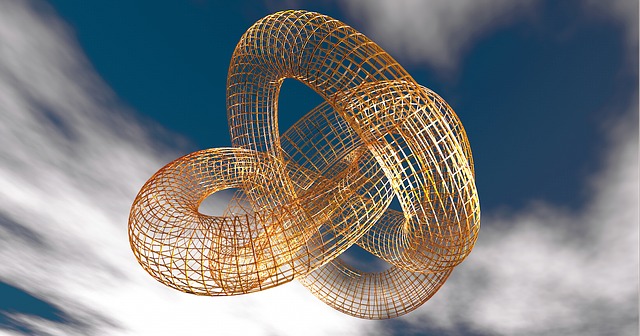

E lì rimase a lungo, finché… nacque la scienza moderna. L’infinito è la nostra attualità. Essere moderni significa oggi riconoscere una presenza inquietante tra i nostri pensieri: qualcosa di impensabile, forse di inconscio, si aggira tra loro; convenzionalmente (apotropaicamente) lo chiamiamo infinito.

Allora la domanda è: oggi, siamo moderni rispetto all’infinito?